介護・福祉の魅力発信・人材確保・定着を自治体がどう支えるか?事例報告会レポート

公開日:2025/07/15 更新日:2025/09/05

日本全国で高齢化が進むいま、介護人材の不足は、地域社会の持続可能性に直結する深刻な課題となっています。

各自治体に早急な対応が求められているなか、「KAIGO HR FARM」を運営する株式会社Blanketは、課題解決に向けて、これまでに19の自治体と連携し、人材確保・定着・魅力発信を支援する取り組みを展開してきました。

先日開催した「介護の魅力発信・人材確保・定着における 自治体との取り組み実践報告会(2024年度)」では、自治体との協働事例を紹介する報告会を初めて実施。参加者同士による質疑応答も交え、活発な意見交換が行われました。

今回は、報告会で紹介されたBlanketと自治体の取り組み内容を、「人材確保と定着」「魅力発信」のそれぞれ視点からレポート形式でお届けします。ぜひ、今後の施策や実践のヒントにお役立てください。

より詳しい事例資料「【自治体・社協ご担当者様向け】介護人材確保・育成・定着 に関する取り組み事例」は、下記リンクから無料でダウンロードいただけます。

人材確保と定着|採用・定着への具体的なアクションを促す「気づき」と「対話」

多くの介護・福祉事業所では、慢性的な人手不足に加えて、他業界の採用活動が加速し、人材獲得競争が一層厳しさを増しています。

また、私たちが介護・福祉事業者向け採用・人材育成支援事業を展開する中で、「採用に関する知識やノウハウが十分に浸透していない」「何から始めていいかわからない」といった現場の本質的な悩みに数多く直面してきました。

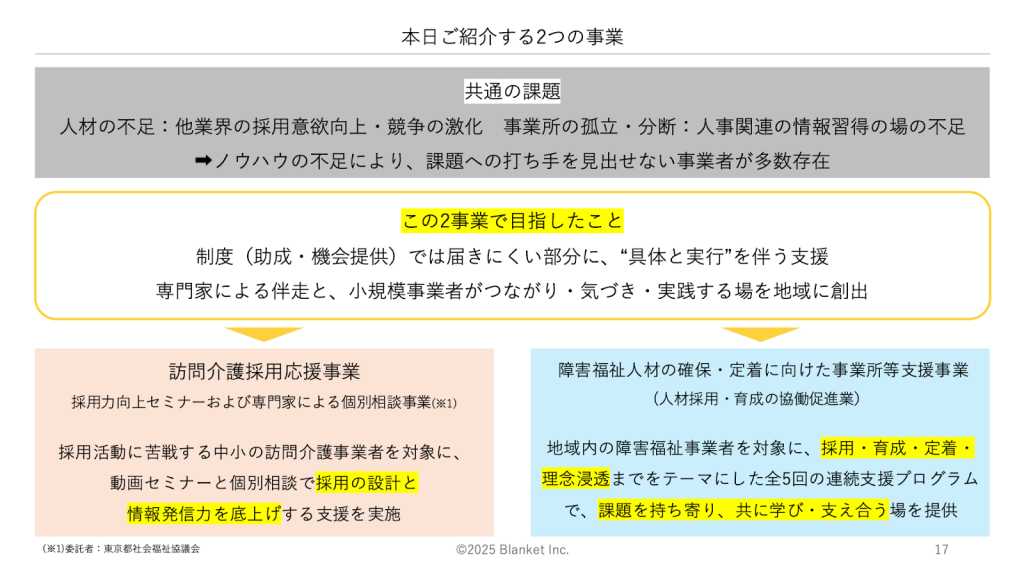

そこでBlanketは、さまざまな自治体と連携し、現場の声を反映した支援プログラムを提供しています。今回は、東京都社会福祉協議会と東京都の委託を受けて実施した「訪問介護採用応援事業」および「障害福祉人材の確保・定着に向けた事業所等支援事業」をご紹介します。

【事例1】訪問介護採用応援事業

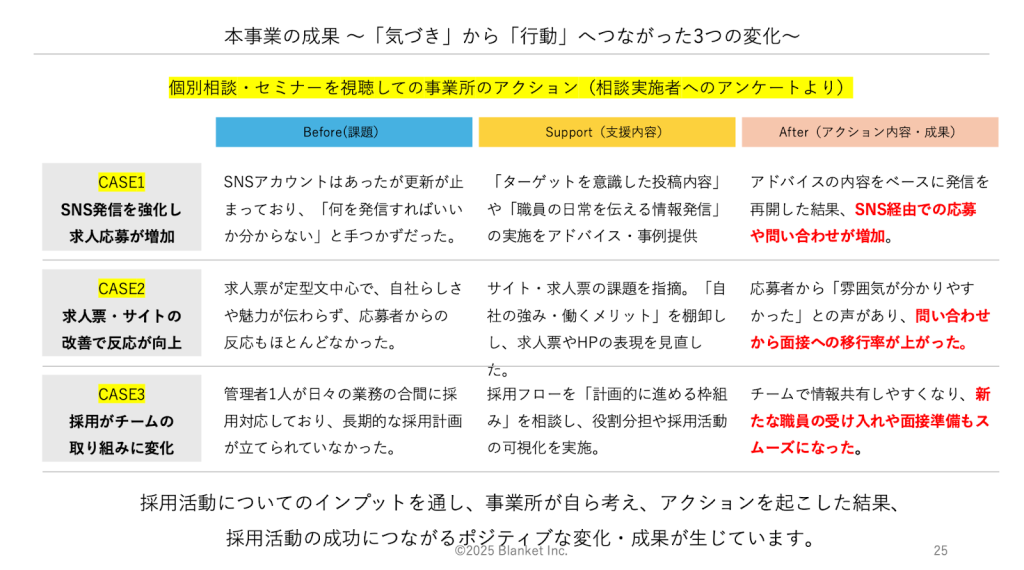

「訪問介護採用応援事業」では、採用に悩む事業所を対象に、動画による2種類の講座を開催。採用の基本を体系的に学べる「基本講座」と、発信力向上をテーマにした「採用PR講座」を通じて、「何から始めればいいのかわからない」という事業所の声に、具体的な学びとヒントを提供しています。

さらに、Blanketの採用コンサルタントによる個別の相談支援も実施し、それぞれの課題に応じた具体的な解決策やアクションプランを提示しました。

それにより、事業者が積極的に課題解決に向け取り組み、ポジティブな作用が生まれています。例えば、SNSの活用方法を身につけたことで、求人への応募数が増えたほか、公式サイトや求人票の課題を棚卸し、よりわかりやすい内容に精査したことで、面接への移行率が上がりました。

インプットと具体的な実例の提示を行ったことで、実践的なアウトプットが促されています。

【事例2】障害福祉人材の確保・定着に向けた事業所等支援事業

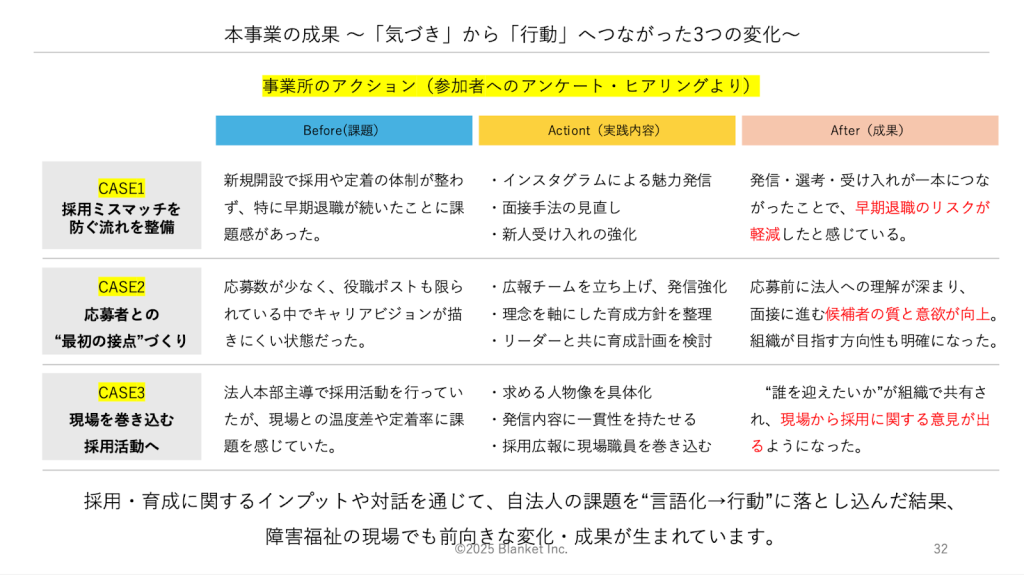

「応募が来ない」「中堅が辞める」「新人が育たない」といった課題を抱える障害福祉の現場に対して、採用の基本から人事制度までを学べる全5回の対話型プログラムを実施しました。

単なるインプットにとどまらず、参加者同士の対話の機会も設けたことで、他事業所の成功例や失敗談を共有し合いながら、各自が“自分たちは何をすべきか”を具体的に考えられる構成としました。

インプットやアウトプットを促進すると同時に、事業所間の横のつながりも生まれ、それぞれが課題への気づきを得て、実践につなげる機会を創出できました。

自治体に求められる3つの役割

Blanketの現場支援を通じて見えてきたのは、「何から手をつけていいかわからない」というフェーズにある事業所の多さです。

採用・定着の課題を感じていても、第一歩を踏み出す「きっかけ」や、「自社に合った具体策」がなければ動き出せないというのが現状です。そこで、自治体に期待される具体的なアクションは次の3つです。

・「気づき」「整理」「対話」の機会を定期的に提供すること

・“今すぐ実践できる”専門家の伴走支援を取り入れること

・事業者同士がつながる“交流の場”を意図的に設計すること

採用・定着のカギは、「誰が旗を振るか」に大きく左右されます。だからこそ、地域のつながりを深められる自治体が旗振り役になることで、個々の事業所と地域全体の力が引き出されていきます。

魅力発信|介護の仕事への「憧れ」と「誇り」を育むきっかけ作り

介護の仕事は、一般的に「きつい」「汚い」「つらい」といった誤ったイメージが根強くあります。

そうした先入観を払拭し、介護の未来を支える若い世代に希望と可能性を伝える取り組みとして、Blanketでは子どもからアクティブシニアまでさまざまな年代を対象とした「介護の仕事に興味関心を持つ入り口」の創出、またSNSを活用した魅力発信に力を入れています。

【事例3】小学生向け体験イベント「ナゾときカイゴ探偵団」

小学生を対象に、介護の仕事の魅力や意味を体験を通して伝えるイベント「ナゾときカイゴ探偵団」。2024年度は静岡県、東広島市、福島県、三重県の4つのエリアで21回のイベントを開催しました。

従来の「要介護者役になる」「車椅子を押す」といった体験にとどまらず、“介護の仕事に憧れを抱ける”ことを重視し、自分の仕事が誰かの役に立ち、喜ばれる実感を得られるように工夫されています。

たとえば「体験ミッション」では、開催地の介護事業所で働く職員から、立ち上がり介助や車椅子の操作など、実際の介護技術を直接学びます。介護のプロフェッショナルと接しながら、本物の技術に触れることで、子どもたちの中に「介護ってカッコいい!」という気持ちが芽生えるような構成となっています。

2024年度に福島県で行った際の保護者のアンケートでは、

・満足度:100%

・子どもの介護への関心が高まった:90.5%

・「子どもが介護の仕事を希望したら応援したい」:83.0%

と、高い評価をいただきました。また、2024年には、子どもや子育てに関わる社会課題解決に取り組む優れた作品として評価され、第18回キッズデザイン賞を受賞しました。

【事例4】高校生向け授業「ふくしまふくしみらいキャンパス」

今後、介護の担い手となる世代の高校生を対象に、出張授業「ふくしまふくしみらいキャンパス」を実施。2024年度は10校で15回の授業を行いました。

中でも注力しているのが、さまざまな介護・福祉の分野で活躍する20〜30代の講師を招く「サポーター講師講話」。従来のイメージにとらわれない多様な働き方や価値観を伝えることで、介護への関心を育んでいます。

さらに、地域の若手介護職員による「リアルな仕事の話」を聞く機会も提供。身近なロールモデルとの出会いを通して、介護を将来の選択肢として前向きに捉えられるよう設計しています。

授業前後で実施した5段階評価では、「介護・福祉への関心がある」(「ある」または「非常にある」)と回答した生徒の割合は、授業前46%から授業後84%(+38ポイント)に上昇。

また、介護・福祉の「仕事」への関心(「ある」または「非常にある」)も同様に、41%から79%に上がり、授業を通じて介護への関心が明確に高まっていることがわかります。

【事例5】東京都のSNSを通じた福祉の仕事のPR「#なにゆえ私が福祉職」

東京都の福祉人材集中PR月間にて、SNSを通じた福祉の仕事の魅力発信企画を実施しました。「#なにゆえ私が福祉職」は、福祉職で働く「理由」や「きっかけ」を可視化し発信する取り組みです。

サンリオのハローキティとコラボし、ユーザー自身が自動で画像生成できる仕組みを用意。SNS上でこの画像を投稿・拡散することで、現場で働く福祉職のリアルな声を可視化し、福祉の仕事の魅力と誇りを届けました。

2024年11月11日の「介護の日」には、X(旧Twitter)上で何度もトレンド入りを記録。「身近な誰か」が語ることによる共感の波及力が、大きな反響を呼びました。

結果として、PR期間中の画像生成は1,037件、X(旧Twitter)でのインプレッション数は814,632件を記録。さらに、画像を生成せず「#なにゆえ私が福祉職」のハッシュタグだけで投稿するケースも多数見られ、想定を大きく上回る広がりとなりました。

まとめ|自治体との協働がつくる、持続可能な地域福祉

介護・福祉業界の人材不足の課題は、一朝一夕で解決するものではありません。だからこそ私たちBlanketは、今現場で起きている「現場の採用・定着支援」と、未来に向けた「介護の魅力発信による担い手づくり」という両輪でアプローチしています。

これらの取り組みに共通するのは、自治体が「気づきと行動のきっかけをつくる存在」として、地域の介護・福祉の未来を支える旗振り役になることの重要性です。

Blanketはこれからも、自治体の皆さまと連携しながら、介護が誇れる仕事として選ばれる未来をつくっていきます。

自治体での施策のご相談は、お気軽に問い合わせフォームよりご連絡ください。