「理念」を言葉に、そして行動に。若手に選ばれる施設を目指すには【KAIGO HR FORUM 2025】

公開日:2025/09/24 更新日:2025/11/19

介護・福祉の現場では、「若手が来ない」「定着しない」といった声を聞くことが珍しくありません。「こうすれば必ずうまくいく」という正解がない中で、情報を集めながら試行錯誤をしている事業者が多いのではないでしょうか。

そんな中、若手人材の確保と定着に成果を上げているのが、社会福祉法人清承会・特別養護老人ホーム白扇閣と、公益財団法人鉄道弘済会・弘済学園です。

2つの事業所に共通しているのが、理念を言葉にし、それを日々の業務に浸透させていること。KAIGO HR FORUM2025で紹介された取り組みから、現代の若者に選ばれる介護・福祉施設のあり方が見えてきました。

【講演者プロフィール】

社会福祉法人清承会 理事

特別養護老人ホーム白扇閣 施設長

久保田 和宏(くぼたかずひろ)

1970年静岡県生まれ。日本福祉大学社会福祉学部卒業。旧清水市役所入庁。養護老人ホーム寮父、介護保険担当課を経験し9年勤め退職。清承会に入職し、特養相談員、施設ケアマネ、グループ法人へ異動しサ高住立ち上げ、施設長を経験後、10年前に施設長として白扇閣に戻る。静岡県優良介護事業所「職場環境改善部門」及び「サービスの質向上部門」表彰。日本福祉大学・日本福祉大学中央福祉専門学校講師(社会福祉実習担当)。介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士

【講演者プロフィール】

公益財団法人鉄道弘済会

総務部人事グループ 補佐

山本 幸(やまもとみゆき)

2012年に新卒で財団法人鉄道弘済会の法人本部総合職として入職。新卒採用業務を経て、社会福祉部にて児童養護施設および福祉型障害児入所施設等の運営管理業務に従事。その後、法人内での多様な現場を経験し、現在は総務部人事グループにて採用全般および階層別研修を中心とした人材育成を担当。採用から定着・育成までをつなぐ仕組みづくりに取り組んでいる。

理念を行動に──若手のやりがいが根づく白扇閣の仕組み

静岡県静岡市にある特別養護老人ホーム白扇閣では、ここ7年間で39名の新卒職員を採用し、派遣や有料人材紹介を用いずに職員が充足しています。介護業界において、この成果は素晴らしい成果です。

しかし、決して始めから採用がうまくいっていたわけではなかったと久保田さんはいいます。

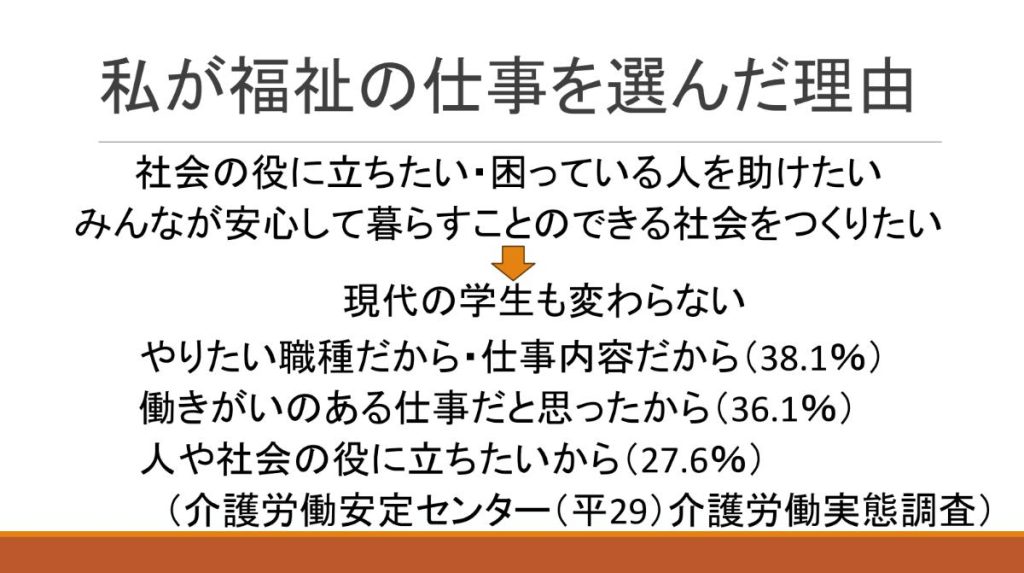

施設長に就任した平成28年に採用できた新卒は1名、翌年は3名でした。危機感を抱いた久保田さんがまず着目したのは、若者が「福祉の仕事を選ぶ理由」です。

久保田さん自身は、社会の役に立ちたい、困っている人を助けたいという思いで入職しました。この考え方に、世代差があるのかと思いきや、平成29年度の介護労働実態調査のデータでは、現代の学生も同じく、「やりがいのある仕事だから」「人や社会の役に立ちたいから」という結果が上位となっていたのです。

つまり介護の仕事を選ぶ若者は、久保田さんと同じく介護の仕事内容や社会貢献という志を持っています。

そこで久保田さんは、若手が抱く「期待」と実際の職場との間に生じるギャップが、離職や就職先として選ばれない原因になっていると考えました。そして、その「期待」が実現できる職場環境づくりに力を入れていくことになります。

若手が理想の実践と社会貢献できる場をつくる

まず取り組んだのが、「理想を実現できる職場づくり」です。ギャップを生み出さないためには、学校で学んだ福祉の理念を体現し、職能団体の倫理綱領に基づいた業務ができる環境が必要です。利用者本位・チームケア・社会貢献・後進の育成・スキルアップなど、若手が理想とする職場環境が若手の採用・定着につながるのではと考えたからです。

さらに久保田さんは、他施設との差別化についても検討しました。利用者本位やチームケアは、多くの施設で実践できます。しかし、社会貢献や後進の育成を、1年目から取り組める施設はほとんどありません。

そこで、白扇閣では、1年目から社会貢献と若手育成に取り組める環境整備に着手します。

例えば、地域の学校と連携した授業には、ベテラン職員とともに同校の卒業生である若手職員が登壇します。ここでポイントになるのは、最初からやりたい人を募るのではなく、先輩職員と一緒に現場に同行してもらい、少しずつ役割を担ってもらうこと。「やってみたら意外とできたという小さな成功体験が自信になり、次の挑戦へとつながっていく」と、久保田さんは語ります。

また、実習生の受け入れの際も、若手職員が対応を担当。実習生としても、自分と年齢が近い先輩が近くに居ることで仕事のイメージが湧くいい効果もあるといいます。さらには利用者に「ご指導をお願いします」と協力を仰ぐことで、利用者本位の実践ができる仕組みも構築しています。

これらの取り組みの結果として、新卒のほとんどが実習生からの入職につながっています。

理念を言葉と行動で実感できる職場が、若手を惹きつける

通常の業務に加え、地域や社会での取り組みは一見すると職員にとって負担が増えるように思われがちです。

しかし、久保田さんはこうした活動には「なぜ行うのか」という明確な根拠を示すことが重要だと語ります。例えば、認知症に関する啓発活動を地域で継続的に行うことで、介護予防や早期発見・早期対応が促され、結果として地域全体のケアの質の向上や、将来的な施設の負担軽減にもつながっていきます。

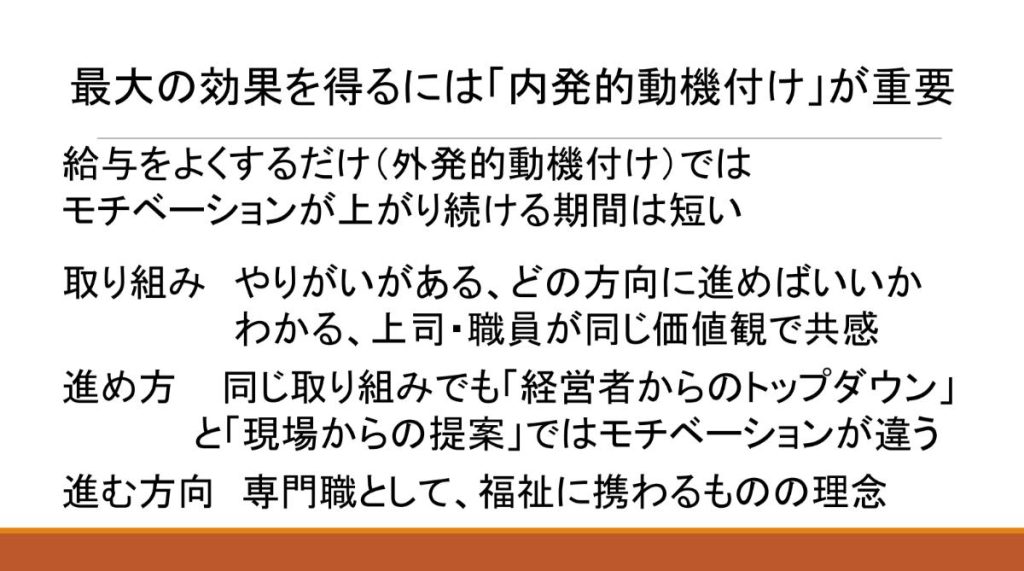

こうした活動の意義を実感できることは、職員の“内発的な動機付け”となり、仕事への意欲や主体性を自然に高めます。

また、「理想が実現できる職場」であることを明確に示し、若手職員の取り組みに対して上司や他の職員が同じ価値観で共感することで、「日々の業務の中で、福祉の理念を自然と体現できる」と実感できるようになります。その結果、職場への共感が生まれ、帰属意識も高まります。

日々の業務の中で理念を体現できるという実感。それが若手の心を動かし、白扇閣の採用成功につながっているのかもしれません。

チームで支える採用と育成──弘済学園の変革

神奈川県にある福祉型障害児入所施設・弘済学園では、これまでは学校からの紹介がベースとなっており、他の採用手法を取り入れずとも採用人数が充足していました。しかし、人口減少に伴い学生の母数が減る中で、採用目標を達成するのが難しい状況が続いていました。

当時の状況について山本さんは、「以前は、学校からの紹介で一定数採用がなんとかできていたので、いざ別の採用手法が必要になった時、ノウハウや体制が構築されていませんでした。また、採用PRのメッセージが統一されておらず、施設の魅力を効果的に伝えきれていなかった」と振り返ります。

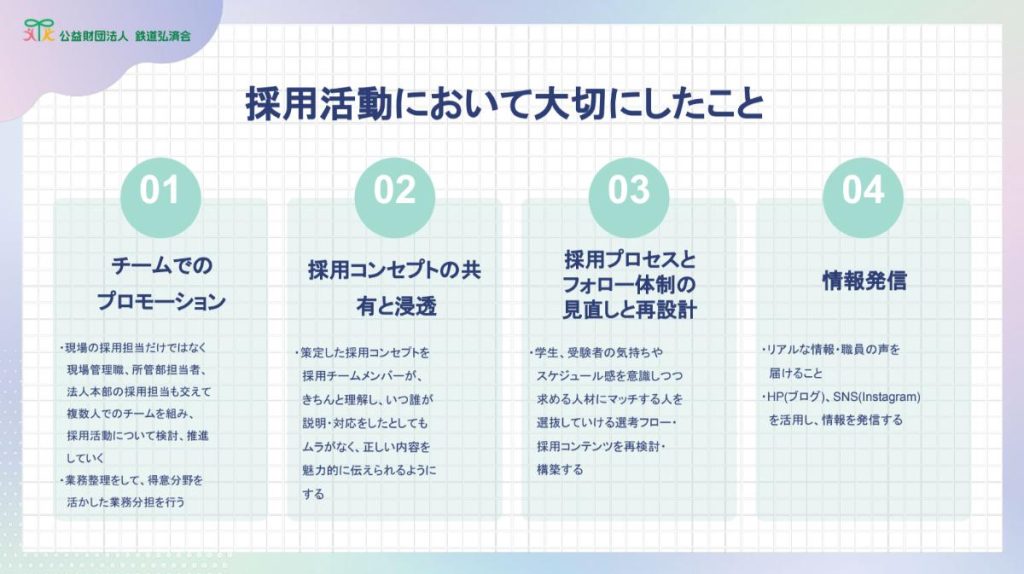

そこで、弘済学園では採用体制の強化・ブランディング・プロセス整備・発信力の向上を図るべく、次の4点に取り組みました。

(1)チームでのプロモーション

現場の採用担当だけで採用活動をするのではなく、法人本部の採用担当者、現場管理職、所属部門担当者、法人本部の採用担当も交えて、複数人でチームを結成。業務整理を行い、得意分野を活かした業務分担を進めました。

(2)採用コンセプトの共有と浸透

「未来をつむぐ仕事」をキーコンセプトに設定。子どもたちの「今」だけでなくその先の人生を見据えた支援の考え方を理念に据え、それを職員や応募者と共有できるよう明文化しました。

また、課題となっていた定着率の改善に向け、ミスマッチを防ぐために「簡単な仕事ではない」というリアルな部分まで発信。マイナス部分もすべて伝えながら、職員がやりがいをもって仕事をしている姿を伝えました。さらに、「療育のプロフェッショナル」という施設の特徴を打ち出すことで、見学者の増加にもつながりました。

(3)採用プロセスとフォロー体制の見直しと再設計

就活の早期化を考慮し、学生・受験者の気持ちやスケジュール感を意識しつつ、求める人材にマッチする人を選抜していける選考フロー・採用コンテンツを再検討・構築しました。

より多くの人に仕事内容を知ってもらうため、見学については就職活動に関係なく受け入れを開始。それにより、就職活動前の学生の見学も増え、早期からさまざまな学生とつながる体制が整いました。

(4)情報発信

多くの若者は、SNSやインターネット上から情報を集めるため、施設の雰囲気が伝わるリアルな情報や職員の声を届けています。HPのブログやSNS(Instagram)を活用し、積極的に情報発信を行い、仕事のイメージを持ちやすくしました。また、担当者1人が発信するのではなく、メンバーを巻き込むことで更新し続ける仕組みを構築しました。

特に採用専用のHPでは、応募がオンライン上で簡潔でき、24時間アクセスできるため、「ファーストコンタクトを取る心理的なハードルが下がった」という声が寄せられ、その結果、現在はHPからの直接応募が最も多くなっています。

一人で抱えない、育てる仕組みと伝える文化

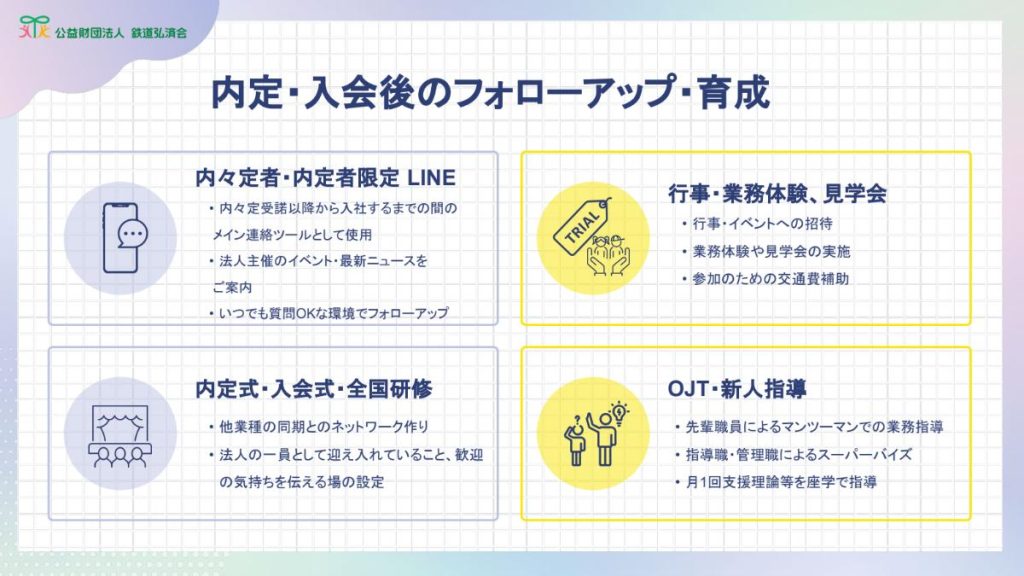

定着率の向上のため、内定・入会後のフォローアップについても少しずつ見直しをはじめていると山本さん。採用試験前の条件だった3~5日間の実習体験は、廃止も検討したものの、定着のために必要と考え継続。

とはいえ、採用試験前に実施する必要はないと考え、内定後の実施も可能に。スケジュールも学生の都合を考慮し、現場と調整をして、連続した日程でなくても実施できるようにしました。また、社宅のモデルルームを設置。暮らしのイメージも持てるようにしました。

入社後もマンツーマンでOJTを実施。定められた期間は設けずに、新人が自信を持って業務にあたれるまで伴走する文化が根付いているのに加え、新たに月1回、座学で支援理論を学ぶ場を用意しています。福祉未経験の新卒者にも丁寧に寄り添いながら、不安の解消と理解の促進を行い、若手職員の定着につなげています。

これらの取り組みの結果、2025年は採用目標を達成。定着率についても、着実と成果を上げています。

理念や想いは「体現」してこそ採用につながる

独自の取り組みにより、若手人材の確保に成功している2つの事業所。その共通点は、理念や想いを明文化するだけでなく体現している点にあります。自分たちの方向性を明確に示し行動することで、理念に共感する若手が集まり、それが採用や定着につながっているのです。

白扇閣では、「理想の福祉実現」を掲げ、理念を日々の業務や若手育成に落とし込みながら、社会貢献の一環として地域の中学校や高校への出前授業をはじめ、さまざまな地域の場で積極的に活動しています。それぞれの活動では、「なぜ行うのか」をしっかり説明し、共通理解を持って進めることで、組織全体で理念を体現しています。

弘済学園では、「何が私たちにとって大事か」を明文化し、その理念や想いに基づいて採用活動や日々の実践を行っています。「未来をつむぐ仕事」というキーコンセプトのもと、子どもたちの未来を見据えながら、支援のやりがいや困難さといった現場のリアルを伝える情報発信に取り組んでいます。

また、イメージだけに頼るのではなく、実習や行事などに参加してもらう機会を設け、学園の仕事や雰囲気を実際に肌で感じてもらうことで、理念をより深く実感してもらえる工夫も。こうした取り組みにより、学園の考え方に共感し、「ここで働きたい」と感じてくれる学生との出会いが生まれ、結果としてミスマッチの防止や、働くことへの動機づけにもつながっています。

若手が惹かれる施設づくりのヒント

白扇閣と弘済学園の取り組みに共通していたのは、理念をしっかりと掲げ、それを言葉にして共有し、行動にまで落とし込んでいること。そして、それが若手や求職者にも伝わる、風通しの良い職場環境・社風として根付いていることでした。

もちろん、給料や待遇などの外発的動機づけも大事ではあるものの、やりがいや働きがいなどの内発的動機づけが採用・定着につながることがわかります。若手のモチベーションをどう引き出し、育んでいけるかが、若者が惹かれる施設づくりの鍵なのかもしれません。

鉄道弘済会とBlanketがともに取り組んだ実践事例はこちらからご覧ください。

(文/林春花、編集/Ayaka Toba)