学生の共感・納得を生み出す採用コンセプト|介護・福祉の新卒採用Vol.5

公開日:2025/03/17 更新日:2025/08/28

新卒採用では採用戦略やペルソナ設計、ペルソナ設計を用いた採用計画の作り方が要になるとお伝えしました。欲しい人材に出会うためには、学生の共感や納得感を生み出す採用コンセプトが重要です。質の高い採用コンセプトをつくることで、統一感のある採用広報につながります。

そこで第5回では、採用コンセプトについて紹介します。「この会社にしかない価値」を差別化して伝えることができれば、学生に好感を持たれ、新卒採用でもプラスの効果が期待できます。事例や具体的なつくり方を紹介しますので、参考にしてみてください。

【 介護・福祉業界のゼロから始める新卒採用 】

・vol.1 新卒採用をするメリット・デメリット

・vol.2 学生から選ばれる採用戦略と成功事例を解説!

・vol.3 欲しい人材に出会えるペルソナ設計

・vol.4 欲しい学生が採用できる!採用計画のつくり方

質の高い採用コンセプトをつくることで、統一感のある採用広報につながります。「この会社にしかない価値」を差別化して伝えることができれば、学生に好感を持たれ、新卒採用でもプラスの効果が期待できるでしょう。

今回は、採用コンセプトの事例や具体的なつくり方を紹介します。新卒採用の計画立案や施策実行の参考にしてください。

介護・福祉業界に抱かれているイメージは?

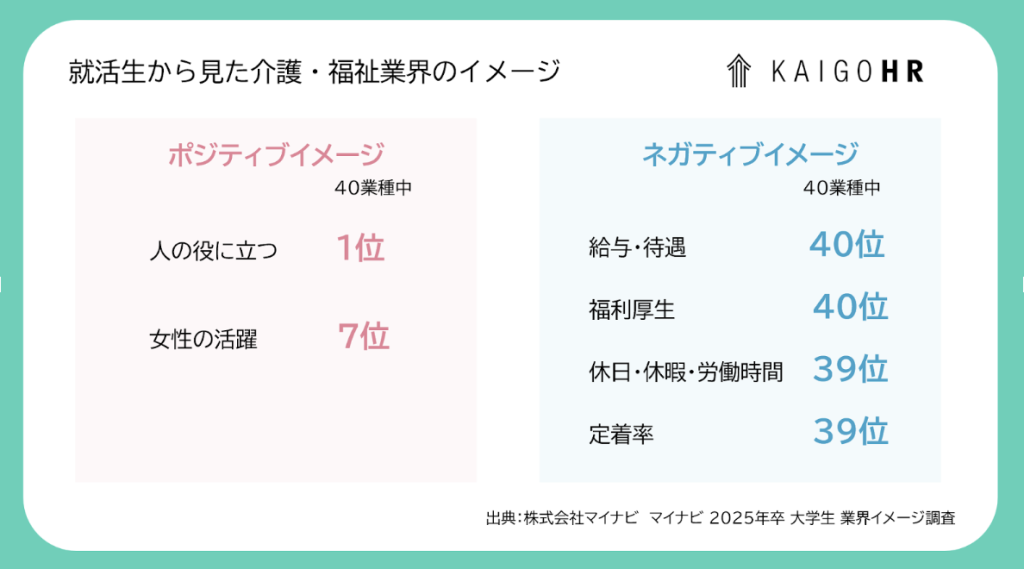

株式会社マイナビの「マイナビ 2025年卒 大学生 業界イメージ調査」よると、介護・福祉業界は「人の役に立つ」(1位/40業種)、「女性の活躍」(7位/40業種)において学生から好意的に受け止められていることが分かります。

一方で、「給与・待遇」「福利厚生」(いずれも40位/40業種)「休日・休暇・労働時間」「定着率」(39位/40業種)という点において、ネガティブなイメージを持たれています。しかし現在は、他業種と遜色ない給与水準や福利厚生を整備している事業者も増えています。実態とイメージのネガティブなギャップを払拭できれば、「人の役に立つ仕事に就きたい」と考えている学生に来てもらえるはずです。

質・量ともに効果的な情報発信は、いまや採用広報には欠かせません。他社と差別化を図れるオリジナルの魅力を届けるための方法を見ていきましょう。

ブランディングに成功している企業のコンセプトとは?

当社では、採用計画立案の際に、採用コンセプトをつくることを推奨しています。

コンセプトとは、概念や観念、構想を意味する言葉です。クリエイティブ業界では、ブレずに意図ある制作物やサービスをつくるために、コンセプトの存在が欠かせないとされています。

具体的に、世界規模で最も成功しているふたつの事例を参考にしてみましょう。

※以下の事例は、必ずしもコンセプトという言葉が使われているとは限りません。

成功事例1:ディズニーランド「夢と魔法の王国」

キャストの対応、ディズニーの世界観を表現したフード、アトラクションの楽しさ、パーク全体の非日常感が、すべてコンセプトに基づき展開されている。リピート率は98%と、何度も足を運びたくなる仕掛けが溢れている。

成功事例2:スターバックス「サードプレイス」

自宅でも職場でもない、第3のリラックスできる場所として全世界のスターバックスにて掲げられている概念。商品ラインナップの魅力、トレンドに合わせた商品、店員の魅力、落ち着ける空間など、コンセプトに合わせたブランディングがなされている。

コンセプトに基づき、統一感のある商品やサービスは、他社との差別化につながります。コンセプトづくりに成功すれば、好意的な印象につながりやすく、入社を検討してもらえるようになるでしょう。

採用コンセプト策定事例:南高愛隣会

当社が採用支援を手掛けている社会福祉法人 南高愛隣会。「今後の事業展開を見据え、福祉関連学部以外の学生にも門戸を広げたい」と考えつつも、情報発信に苦戦していました。

そこでポイントになったのが採用コンセプト。ヒアリングを重ねると、公的な制度が施行される前からグループホームを立ち上げたり、障がい者同士の結婚推進の機会をつくっていたりと、先進的な取り組みを実現してきたことが分かりました。

・障がいの有無に関わらず、「普通の生活とは何か」を考え続けてきた

・障がいのある利用者、地域の方々、働く仲間の「〜したい」という想いに向き合って事業を続けてきた

・既存の枠組みでは実現が困難なため、常識に囚われずに新しい枠組みをつくった

これらの議論を通じて、両社でつくり上げたのが、「あたらしい『道』をつくる仕事。」という採用コンセプトでした。

障がいのある利用者や、地域の方々、働く仲間の「〜したい」を次々と形にしてきた南高愛隣会だからこそ説得力があり、これからの挑戦を表現する事業者としての姿勢を訴求しました。

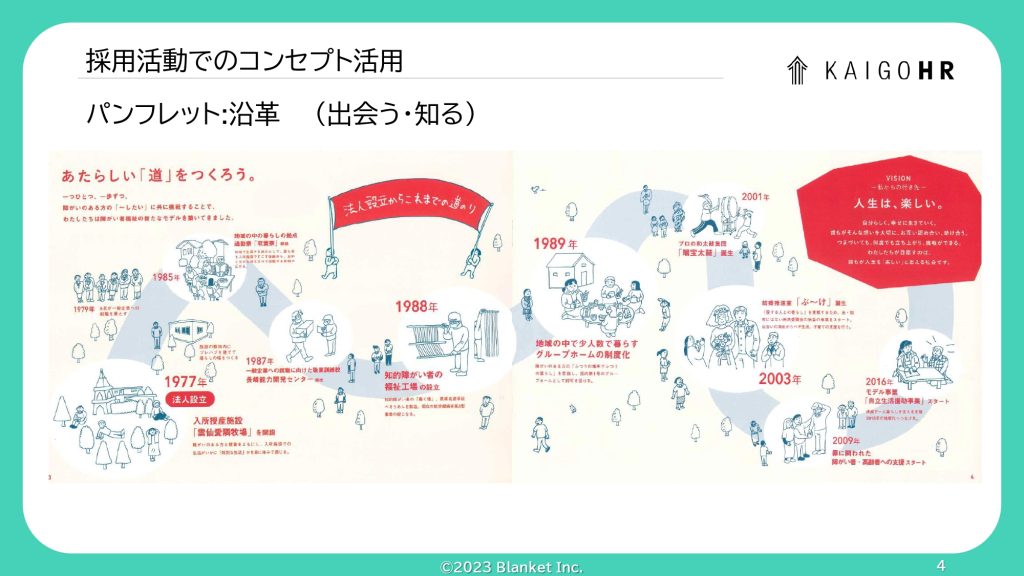

採用コンセプトが決まると、様々なアウトプットに展開しやすくなります。例えばパンフレットでは、南高愛隣会の沿革を「道」で表現しました。ただリストで並べるだけの味気ない沿革が、いきいきとした「道のり」として表現することができました。

採用コンセプトのつくり方

採用活動は、「母集団形成→選考・評価→内定・内定者フォロー」というプロセスをたどります。いずれのフェーズでも、一貫性のあるメッセージを学生に示し続けなければなりません。

そのために効果的なのが採用コンセプト。

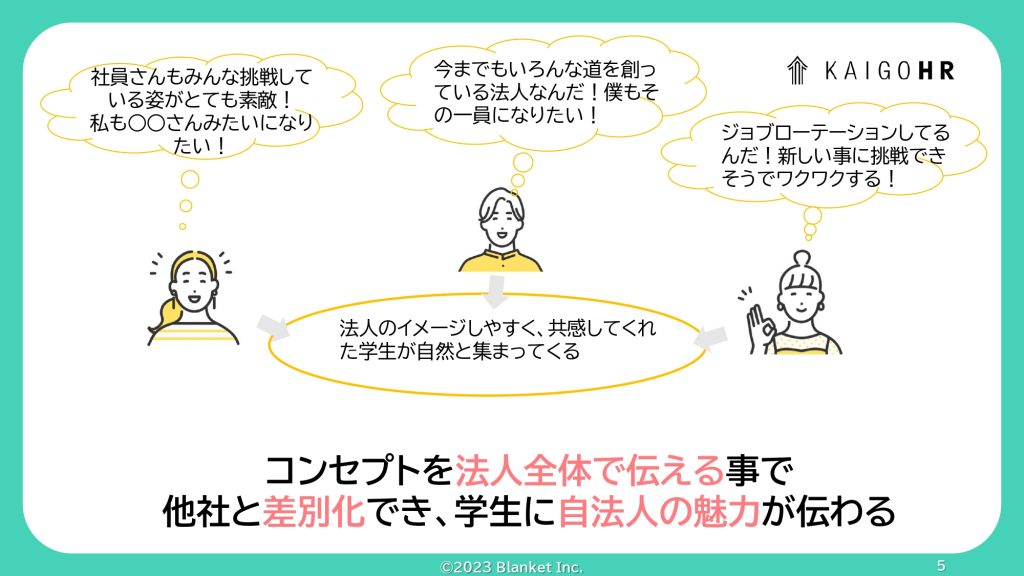

採用コンセプトとは、理念や大切にしている想いなどを、求職者である学生に分かりやすく、共感しやすい形に言語化したもの。採用に関わる関係者全員で共有し、全ての採用活動においてブレないメッセージを発信していきます。一貫したメッセージを受け取った学生は、事業者のことをしっかりイメージできるようになります。

採用コンセプトの手順

採用コンセプトをつくる際は、以下の4つの手順に沿うことをお勧めします。

1. 「どんな人に仲間になってほしいのか?」を考える

何のために新卒採用をするのか。どのような人材を採用するのか。

新規事業を推進していくための人材が必要なのか、事業所の施設長や介護のプロフェッショナルになってほしいのか。求める人材を明確にすることで、採用コンセプトも大きく変わる。

2. 理念をブレイクダウンする

採用コンセプトは、理念や大切にしている想いを、学生に分かりやすく伝えるために言語化したもの。何のために(Why)と、どんなことを(What)を明確にする必要がある。

3. 共感・納得してほしいポイントをつくる

理念をブレイクダウンすると、事業者の存在意義や目指す方向性、将来の姿など、様々な観点で項目が挙げられる。その中から、「この部分に『いいね!』と感じてもらいたい」ことをピックアップして、共感・納得を生み出せるポイントをつくる。

※経営者や採用担当者だけでなく、現場の社員も交えて目線合わせすることが大事。

4. コンセプトの種を探す

3で言語化したポイントが、仕事の中で具体的にどんなふうに現れているかを探す。具体的なシーンをもとに深掘りし、他事業者と差別化できるポイントを見つけること。

※「理念は良いが、仕事では体現できていない」といった事態を避けるため、実態と理念が合致した採用コンセプトを考えることが大切。

せっかく採用コンセプトをつくっても、学生に刺さらない場合があります。失敗例の多くは、差別化ができていないことが要因です。

他事業者で掲げても違和感がない採用コンセプトは、訴求力が弱いといえます。自社ならではの「とがった」採用コンセプトを目指して、ブラッシュアップを繰り返してください。

採用コンセプトで大切なのは明確なメッセージ

ペルソナや採用コンセプトについて説明すると、「こんなに狭めてしまうと、限られたターゲットにしか届かないのではないか?」と懸念を持たれることがあります。

しかし意識してほしいのは、まずは学生に意識される存在になること。誰もが受け取れるメッセージは、往々にしてぼんやりしています。誰にも伝わらないという結果を招いてしまいます。

そのためにも、何のために届けるか、誰に届けたいかを言語化することが重要です。目指すのは「伝える」でなく、「伝わる」こと。学生の共感・納得を生み出す採用コンセプトは、事業者の思いを代弁する心強い存在になってくれるはずです。

株式会社Blanketでは、介護業界の慢性的な人手不足を解消するための人材支援サービス「KAIGO HR」を提供しており、介護業界の人事支援に特化したコンサルタントが御社の採用活動に伴走しサポートします。

「KAIGO HR」の詳細はこちらからご確認頂けます。介護人材の確保や育成にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。