組織改革のキーワードは対話と信頼。対話を重ねて組織変革したながよ光彩会のマネジメントの流儀(秋本可愛のねほりはほり探訪vol.4)

公開日:2025/01/06 更新日:2025/11/06

今回お話を伺うのは、長崎県長与町を中心に高齢者介護や障害者福祉、公益事業などを展開している、社会福祉法人ながよ光彩会。

地域のみんなのための“まちのリビング”を標榜する「みんなのまなびば み館(以下、み館)」や、無人駅となったJR長与駅の構内にてカフェ・ショップ機能を備える「GOOOOOOOD STATION」など、地域にひらかれた福祉の取り組みが注目を集めています。

順風満帆にみえるながよ光彩会ですが、2023年の年末から理事長を務める貞松徹さんは、組織を変える必要性に迫られていました。

「まずは自分が変わらなければならなかった」と話す貞松さん。本記事にて、ながよ光彩会が取り組んだ組織変革の一端を紹介します。

社会福祉法人ながよ光彩会

理事長

貞松 徹 (さだまつ とおる)

沖縄で理学療法士として勤務後、地元・長崎県にUターン。2014年に社会福祉法人ながよ光彩会の設立に携わり理事に就任。「みんなのまなびば み館」や、公共交通×福祉のプロジェクト「GOOOOOOOD STATION」の開設を行うなど、長崎県における福祉の”拠り所”としての活動を展開している。2022年4月にながよ光彩会の理事長に就任。NPO法人Ubdobeの理事も務めている。

【事業者について】

社会福祉法人ながよ光彩会

所在地: 長崎県西彼杵郡長与町本川内郷2番地3

HP:https://nagayo-kousaikai.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/tokuyo_kagayaki/

2014年の法人設立後、特別養護老人ホームかがやきの運営の他、コミュニティスペース「み館」や、JR長与駅構内のカフェスペース「GOOOOOOOD STATION」などの開設・運営を行うなど、長崎県長与町を中心に事業を展開している。

理事長職を引き受けた1年半後、組織の根幹を揺るがす出来事が発生

現在、社会福祉法人ながよ光彩会の理事長を務める貞松徹さん。20代の頃は、沖縄で理学療法士として勤務する傍ら、世界中を旅するバックパッカーだったそうです。30代で地元・長崎県にUターン、2014年に社会福祉法人ながよ光彩会の法人立ち上げに携わりました。

前理事長の「『この町に生まれたら安心』と思ってもらえるような総合福祉を目指したい」という言葉に共感した貞松さん。職員の接遇面の改善に4年がかりで取り組んだり、コロナ禍における陣頭指揮をとったりするなどリーダーシップを発揮、2022年4月に理事長職を託されます。

思いがけないタイミングで理事長職のオファーを受けましたが、お世話になってきた前理事長の思いに応えたいと考えました。『新しい時代の福祉をひらく、障がい事業への挑戦は君に託したい』という言葉も嬉しく、やってみようという気持ちになれました。

理事長に就任後は、グループホームの1階を地域に開かれたコミュニティスペース「み館」をさらに充実させたり、九州旅客鉄道株式会社(以下:JR九州)と協業して無人駅だった長与駅の構内にカフェスペース「GOOOOOOOD STATION」の開設したりするなど、貞松さんは次々と新しい施策を打ち出していきます。行政や企業との連携も進み、順風満帆だと思っていた矢先、2023年の年末に組織の根幹を揺るがす出来事が起こってしまいました。

虐待が発覚したのです。自分が運営する法人で、まさかそんなこと起こるとは……と声も出ませんでした。朝も夜も夢の中でもずっと悩んだし、色々な感情が渦巻きましたね。

あいさつをしよう、信頼関係を大切にしよう──当たり前のことを、当たり前に評価する

「お恥ずかしい話、最初は誰かのせいにしていた」と打ち明けた貞松さんですが、徐々に、組織が抱えている問題は自らがつくったものに他ならないと考えるようになります。

懲罰検討委員会を開催し、懲戒処分を行うという組織の痛みも経験させましたが、何より私自身が変わらないといけないと思いました。朝はラウンド(巡回)を行い、利用者や職員に声を掛けるようにしました。とはいえ、施設長の『目の上のたんこぶ』のような存在になってはいけません。丸投げにならないよう裁量を与えつつ、一緒に組織をみるというスタンスを保ちました。

貞松さんにとって、2024年は「組織づくりの1年目」。

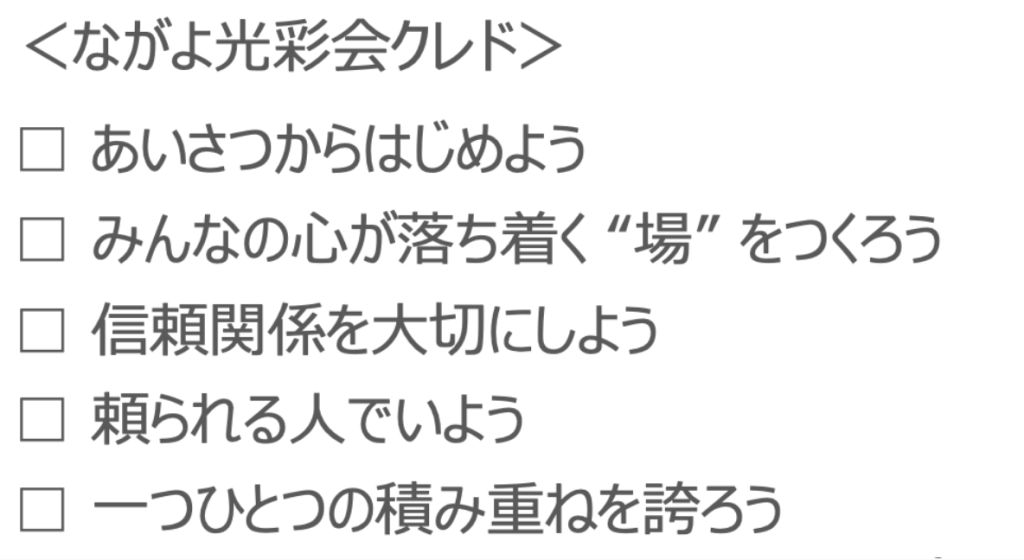

・組織が大切にしていることの言語化

・ながよ光彩会におけるクレド(行動指針)の設定

・ながよ光彩会における人材ポリシーを定義

・人事考課制度を新たに設計

・人事評価シートの項目を再検討およびブラッシュアップ

これらを9ヶ月間かけて策定したといいます。

私はこれまで、職員を適正に評価していると思い込んでいました。でも、地味だけどコツコツ働いているような職員を評価できていなかったかもしれません。職員にヒアリングし、さらに理事会でディスカッションを重ね、最終的にクレド(行動指針)と人材ポリシーを設定しました。たどり着いたのは、『小・中学生が言われる』ような当たり前のこと。それでも、ながよ光彩会における“人”としての成長を明確に示せていると思います。

新しいユニットをつくるために、17回もの対話を重ねる

特別養護老人ホームかがやきで施設長を務める原田竜生さん。2023年4月に、障がい者福祉事業とともに、高齢者事業の統括を貞松さんから託されました。

原田さん自身は新しい役割を前向きに受け取ったものの、組織には「挑戦することへの共通理解を得ることは難しく、現体制で問題ない」といったムードが蔓延していたそうです。

施設長に就任したものの、これまで9年間施設運営に携わってきた現場の職員からは、なかなか受け入れてもらえなかった時期がありました。やりづらさを感じながら仕事に着手していた矢先に、虐待事案が発生。以降は、高齢者事業専任となりましたが、いきなり組織が変わるはずもありません。それぞれに複雑な思いを抱えながらも、これまで通り、ほとんどの職員は変わらずに勤務を続けていました。

原田さんが最初に取り組んだのは、職員との対話でした。

自分の考えは脇に置いて、とにかく相手を知りにいきましたね。職員の人となりを理解するために雑談の時間を多くとることを意識しました。

地元のサッカーチーム「V・ファーレン長崎」の試合結果はどうだったか……。

母親とこんな理由で喧嘩したんです……。

一見、介護とは関係ないコミュニケーションも積極的に行ったそうです。すると徐々に、職員も抱えている悩みを話してくれるようになりました。

困りごとは即、解決に動いたことで『何かあったら原田に相談してみよう』という雰囲気ができてきました。この経験は新しいユニットづくりにも活きて、『あちらを立てれば、こちらが立たず』の繰り返しで、合計17回もヒアリングの時間に費やしましたね。でも、こうしたプロセスのおかげで、職員自ら動き出せるチームが自然とできてきたように思います。

上手くできないことは、仲間に任せる

良い組織をつくるためには、仲間を頼ることが必要だと話す貞松さん。しかし、もともと貞松さんは「人を頼ることが苦手だった」そうです。

何かを変えなければいけないのは分かっていました。そこで人材開発に実績のある友人が勤める会社に新しい人事考課制度の設計をアウトソースしました。彼らは私の意図を深く理解し、他の理事や職員にもヒアリングを重ねてくれました。結果として、ベストな仕組みができたと確信しています。私たちだけで臨んだら、今の状態にはならなかったでしょうね。

法人内にも、貞松さんが信頼を寄せることのできる人材はいます。

特別養護老人ホームかがやきの施設長である原田さんは、今では社会福祉協議会やハローワークにも頻繁に足を運び、情報交換に努めています。共同でのイベント企画が実現するなど、原田さんの「巻き込み力」には貞松さんも舌を巻くほど。虐待事案を機に退職した職員の補充に苦慮したものの、法人内の地道な取り組みが様々なところで取り上げられ、「ながよ光彩会って面白い」と、採用に“困らない”状態をつくれているそうです。

半年前に入社した光岡勇祐さんの得意分野は、マーケティングとデザイン。これまで踏み切れなかった実績のPRや助成金申請に、光岡さんの“視覚化能力”がプラスに働いていると貞松さんはいいます。

今は同じ時間、同じ場所で、同じ違和感を感じ、フラットに対話ができる仲間がいます。自分が上手くできないことは、仲間に任せた方が早いし確実です。採用も人材配置も、そんな観点で取り組んでいますね。『介護業界で働きたい。でも日々の仕事に忙殺されて、やりたいことができていない』という方がいたら、ながよ光彩会にぜひ応募してください。

優秀な人材を縛るつもりはない。自由でフラットな関係性をつくる

最後に、貞松さんに「組織とは何か」を尋ねました。

私が原田や光岡に言っているのは、『貞松に使われるな』ということ。自分たちがやりたいこと、得意としていることを、ながよ光彩会という組織を通じて、世の中にリーチしてほしいと伝えています。

その考えは、ながよ光彩会で仕事をする全てのスタッフに共通しています。貞松さんの考えが一人ひとりの学びとして“使える”のであれば、アイデアやコンセプト、プロジェクトの座組みを盗んでもらって構わないと断言します。

ながよ光彩会で長く働いてもらえるのは嬉しいですが、『うちでずっと働くべき』というように人材を“縛る”ような気持ちは全くありません。まあ、もうちょっと縛っておきたいですが(笑)。必ずしもフルタイムで働かなくても、正職員という立場でなくてもいい。他の組織やプロジェクトで活躍していたとしても、『週1で働けるなら、ちょっと手伝ってよ』みたいな関係が築けたら良いじゃないですか。個人も組織も、そうやって働き方をデザインしていけたら良いなと思います。

(編集後記) 秋本可愛より

全国の気になる介護・福祉法人のキーパーソンに、株式会社Blanket代表の秋本が“よい組織づくり”のヒントを探る連載企画「秋本可愛のねほりはほり探訪」。今回は社会福祉法人ながよ光彩会を訪ね、組織変革に至った経緯や対話の重要性、法人として今後期待することなどについてお聞きしました。

取材では、新しく設計した人事考課制度の資料も見せてもらいました。「日々のあたりまえにこそ、感謝を伝えることのできる人と組織」でありたいという思いが伝わってくる内容だったように思います。

また印象的だったのが、貞松理事長と原田さんがお互いを信頼している様子が伝わったこと。原田さんの「課題はダイレクトに理事長に伝えている」という言葉に、組織変革に至る危機感を共有し、同じ方向を向いて課題解決に取り組んでいることが伺えました。

当たり前のことですが、リーダーだけが頑張ってもダメだし、現場だけが奮闘しても報われません。しかし両輪がきっちり回れば、その効果は何倍、何十倍にもなって、組織もプラスをもたらすものだと感じました。

堀聡太

株式会社TOITOITOの代表、編集&執筆の仕事がメインです。ボーヴォワール『老い』を読んで、高齢社会や介護が“自分ごと”になりました。全国各地の実践を、皆さんに広く深く届けていきたいです。