「いい子症候群」な若者の採用・定着をどう進める?介護・福祉現場に必要な“行動評価”の視点【KAIGO HR FORUM 2025】

公開日:2025/09/16 更新日:2025/11/19

最近の若手は、言われた仕事はちゃんとするけど、積極性がないし質問もしない──。こうした声が今、あらゆる業界において、聞かれるようになっています。

とりわけ介護・福祉業界では、慢性的な人手不足が深刻化しており、若手を育て、戦力化・定着させる職場づくりの重要性が一層高まっています。しかし、世代間ギャップによって、価値観の違いに戸惑う現場も少なくありません。

こうした課題解決の糸口を提示してくれるのが、金沢大学融合研究域教授・金間大介さんです。金間さんは経営学のイノベーション論やモチベーション論を専門とし、若手や価値づくり人材育成の研究に精力を注いでいます。

今回は、金間さんの豊富な調査データをもとに、若者の価値観や行動背景を解きほぐし、介護・福祉現場に必要な育成や対話の在り方について紹介します。

重要なのは、「行動を評価すること」。現代の若者の価値観を知り、どう向き合えばいいのか、探っていきましょう。

【講演者プロフィール】

金間 大介(かなまだいすけ)

金沢大学 融合研究域 教授

一般社団法人WE AT(ウィーアット)副代表理事

日本知財学会 理事金

北海道生まれ。横浜国立大学大学院工学研究科物理情報工学専攻(博士(工学))、バージニア工科大学大学院、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、文部科学省科学技術・学術政策研究所、北海道情報大学准教授、東京農業大学准教授などを経て、2021年より現職。博士号取得までは応用物理学を研究していたが、博士後期課程中に渡米して出会ったイノベーション・マネジメントに魅了される。それ以来、イノベーション論、マーケティング論、モチベーション論等を研究。現在は“若手”や“価値づくり人材”育成の研究に精力を注ぐ。大手企業の他、医療機関や社会福祉法人との連携も多数。主な著書に『先生、どうか皆の前でほめないで下さい:いい子症候群の若者たち』(東洋経済新報社)、『静かに退職する若者たち』(PHP研究所)、『ライバルはいるか?』(ダイヤモンド社)など。

現代の若者の傾向──「いい子症候群」という現象

金間さんが現代の若者たちに対して用いているキーワードが、「いい子症候群」です。

これは、表面的には非常に「いい子」に見えるけれど、内面では「失敗したくない」「叱られたくない」「目立ちたくない」と感じ、行動を極端に慎重に選ぶ若者たちの行動傾向を表した言葉です。

金間さんが実際に大学で経験したエピソードを紹介してくれました。

イノベーション論の授業中、とある学生が非常に本質的な質問をしました。

金間さんは思わず「いい質問だね!」と称賛。自身の専門分野に対して興味を持ってもらったことがうれしかった金間さんは、授業後に「もしよければあとで研究室に来ない?」と声をかけると、学生は「ぜひ」と快諾。金間さんは非常に楽しい時間を過ごし、学生からも「勉強になった」「イノベーション論にすごく興味を持った」と言われたそうです。

ところが次回の講義、その学生は姿を現しませんでした。周囲の学生に聞くと、「先生に”拉致”られた子?」と表現。意欲があると感じていた学生は、「目を付けられた」と周囲に愚痴を漏らしていたことを知りました。

かつては、「教授に声をかけられる=名誉」と受け取る人が多かった一方で、現代の若者は「褒められた=目をつけられた」とマイナスに受け取ってしまうケースは少なくないといいます。

現代の若者は、人前で目立つことに恐怖を強く感じ、萎縮する傾向にあります。しかも彼らは、萎縮していても、周囲に感じさせずに振る舞うスキルにも長けています。若者を研究している金間さんさえも「楽しんでもらえた」と誤解してしまうほどであり、この誤解は多くの職場で「若者」と「上司」の認識のズレを発生させる原因になっています。

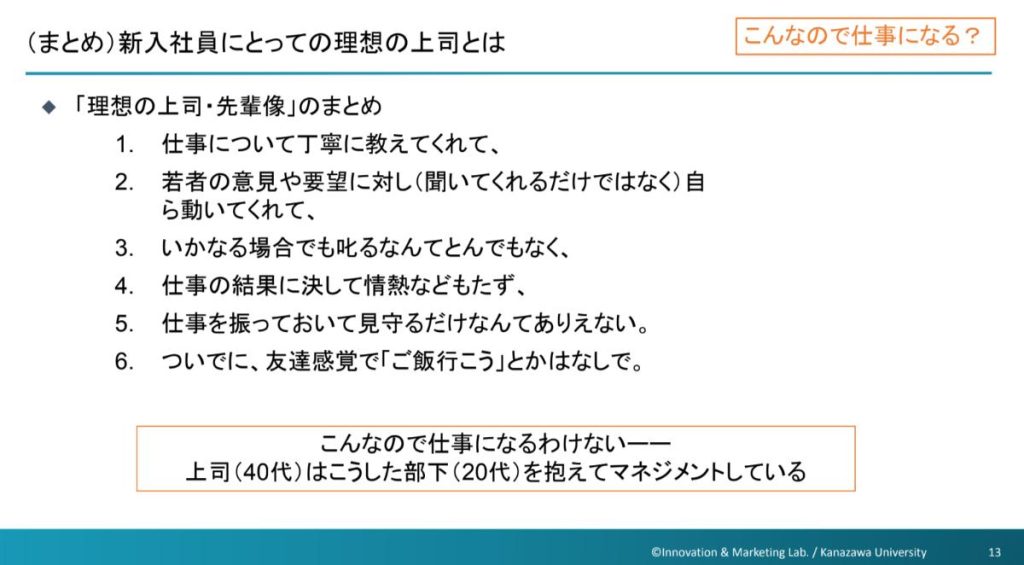

“叱らない上司”が理想? 若者のキャリア観の変化

若者の意識の変化は、就職に対する数々の調査結果にも表れています。

大企業や公務員など安定志向の就職先を希望する学生が多く、理想の上司像は「分かりやすい言葉で丁寧に説明」してくれること。「仕事の成果にこだわる上司」は人気がなく、「部下のために自ら動いてくれる上司」が求められています。職場には、目標の共有も活気もいりません。叱るなんてもってのほかで、「頑張れ」ですら重荷になってしまいます。

上司からしてみると、どう扱えばいいのか頭を抱えてしまう状態ですが、「もはや笑い話ではない」と金間さんは語ります。

加えて、こうした価値観を持つ若手には、これまでの育成方法が通用しなくなっていると、金間さんは指摘します。

若者は、学校で「やりたいこと探し」を中心とした、早期からのキャリア教育を積んでいます。その結果、短期目線でのキャリア志向性が強くなり、すぐに異動や転職を望むようになりました。

本来は若手の数年間で、基礎的な業務の反復をしたり、困難や逆境を乗り越えたりしながらスキルを身に付けるはずが、短期間で身に付く「ファストスキル」ばかりを重視するため、育成および定着がうまくいかない状況に陥っているのです。

なぜ若者は「いい子」になったのか

では、上司はどう若手育成に対応すべきなのでしょうか。金間さんは、なぜ「いい子」が増えたのか時代背景を理解した上で対応することが大切だと話します。

「いい子症候群」の若者が増えた要因の一つは、家庭や学校教育の中で「間違えないこと」「叱られないこと」が強く求められてきたためです。ほめて育てる、至れり尽くせりな教育方針が主流となり、失敗を恐れる文化が醸成されました。

また、1990年代前半にバブルが崩壊し、労働者として経済成長を一度も経験していない人たちが若者の親です。不況の中で、子どもを守る方向に育て、安定志向が高まったと考えられます。

若者は、こうした生育環境において、自分の意見を積極的に表明するよりも、空気を読み、波風を立てない防衛的コミュニケーションを身につけるようになりました。

「若者たち自らが、幸せのための行動様式を追求した結果なのですから、社会課題と呼ぶのはおかしな話です。あくまで『社会現象』であり、若者たちの価値観を理解し、共に生きる姿勢が求められます」と金間さんは語ります。

若者を育てるには、「行動」を評価せよ

では、実際に働く現場において、こうした若者たちとどう向き合えばいいのでしょうか?金間さんは、3つのポイントを提案します。

(1)「働きやすさ」改革

まずは、若者かどうかに関わらず、多くの人が気持ちよく働ける状態をつくること。全員の満足度の向上が、若者にとっても働きやすい職場の土壌となります。労働環境を良くすることを止めてはいけません。

(2)建前抜きの、上司の“本音の働きがい”を示す

「あなたは今の仕事が好きですか?今の仕事の、どこの・何が・どのくらい好きですか?」という問いに、上司が本音で答えられるようになることが必要です。

若者は「やる気」が見えない傾向がありつつも、社会課題や社会貢献に敏感な一面もあります。先輩の働きがいに「共感」することで、モチベーションや帰属意識が向上する可能性があります。

そのためにはまず、先輩自身が建前を抜きにして、本音で「働きがい」を語れるようになる必要があります。

(3)行動を評価する

意欲や不安など、若者の心ばかりに注目して関係を築こうとしても失敗します。大事なのは、「行動を評価する」こと。自己肯定感はなかなか変わりませんが、行動の積み重ねによって、若手のモチベーションを支える一歩になります。

たとえば若手に議事録をお願いしたら、「ありがとう、助かった」と声をかける。それにより若手は、「この議事録でよかったんだ」と自信を持つことができます。そのやりとりを繰り返すことで、ある日「誰か議事録をとれますか?」という呼びかけに、手を挙げてくれるかもしれません。「行動を評価する」ことで、小さく自信を積み重ねることが大切です。

若手との信頼構築は、客観的な一言フィードバックから

金間さんは、「若者に変わってもらおうという意識では、心が離れていく。若者の価値観を理解し、共に生きていく姿勢が大切」と、何度も強調します。

また「行動を評価する」ことについても具体的なアドバイスが。フィードバックのコツは、「情報」を伝えること。若者は叱られたり、目立ったりすることを怖がる傾向があるものの、気を遣いすぎるのは、双方にとって悪影響を及ぼしてしまいます。若者自身も「これでよかったのだろうか」と、不安を抱えたまま過ごすことになるからです。

たとえば、万歩計が歩数のみ示すように、フィードバックも感情ではなく、行動の結果や状況を客観的に伝えることが重要です。

一つの方法として、若手に対して「若手育成では、マインドや抽象的な指導よりも、一人ひとりの『行動』をしっかり見て、端的にフィードバックすることが大切だと思っている。なので、〇〇さんの行動に対し、良いか悪いか、このままで良いのか、変えてほしいのかを明確に伝えていきます」と方針をオープンに示すのも効果的です。

若者の価値観を理解できず、育成に悩む方も多いかもしれませんが、まずは若者の仕事に対して客観的な一言フィードバックを送ってみてください。その小さな一歩が、未来のチームを動かす大きなきっかけになるはずです。

【編集後記】介護・福祉事業所が若手と向き合うためのヒント

慢性的な人材不足が課題となっている介護・福祉業界では、若手人材への期待は大きく、それが時に本人にとって負担になってしまうこともあります。

だからこそ、期待をかける若手に活躍・成長してもらうためには、金間先生の講演でも示唆のあった「若者の特性」を理解したうえで、”大きな意欲”ではなく”日々の小さな行動”に注目し、フィードバックを重ねることが重要だと感じます。

「今の若者はこうだから仕方ない」と諦めたり、無条件に迎合するのではなく、「人の役に立ちたい」「人と深く関わりたい」とこの仕事を選んでくれた若者の成長を信じて向き合うこと。その姿勢が業界全体に広がっていくことで、介護・福祉の仕事を選んでくれる若者が増えていくきっかけになるのではないでしょうか。

「介護の組織」を良くするラジオでは、Blanketの採用コンサルタントの野沢と大坪の2人が「採用における若者との向き合い方」について語っています。こちらもぜひご視聴ください!

(文/林春花、編集/Ayaka Toba)