介護・福祉の現場で人材育成を成功させる研修のポイントは?定着率アップを実現する方法

公開日:2025/10/06 更新日:2025/11/13

介護・福祉の現場では、人材不足が深刻化しています。人数をそろえるだけでは、現場が抱える本当の課題は解決できません。では、どうすれば職場を安定させ、質の高い介護サービスを維持できるのでしょうか。

その答えの一つが「研修」です。研修はスキルアップの場であると同時に、職員の安心感やキャリア形成、職場への人材定着を支えるカギでもあるのです。

今回は、介護・福祉業界の人事コンサルタント監修のもと、介護研修の課題と成果につなげるポイント、さらに実際の事例を交えながら、人材育成の具体的な方法を解説します。

【監修者】

野沢 悠介

株式会社Blanket取締役 / 人事コンサルタント / ワークショップデザイナー / 国家資格キャリアコンサルタント / Career Development Adviser

介護・福祉人材育成における研修の重要性

まずは、研修に力を入れることでどのようなメリットがあるのか、人材育成における研修の重要性をみていきましょう。

介護業界における人材不足と研修の必要性

厚生労働省の資料によると、令和7年7月の介護関係職種の有効求人倍率は3.88(※1)。また2024年には全国64.7%の事務所が人手不足と回答している調査結果(※2)もあり、全国的に人手不足が常態化していることがわかります。

こうした状況では、「採用」だけでは現場を支え切れません。人材不足を解消するためには、採用と同じくらい「育成」が大切です。というのも、介護業界は求人数が多い一方離職率も高く、早期退職してしまう人も珍しくないためです。

採用を進めながらも、人材の育成と定着も同時に進めていくことが人材を確保する上で重要になっています。

※1 一般職業紹介状況(令和7年7月分)|厚生労働省

※2 令和5年度介護労働実態調査 事業所における介護労働実態調査結果報告書|公益財団法人介護労働安定センター

研修によるスキル向上と離職防止

研修は、単に知識や技術を伝える場ではなく、職員の「安心感」や「将来像」を形づくる重要な役割を果たします。

どの業界にも共通しますが、働く中で社員はキャリアパスを意識する場面があり、特に新人は業務や環境に慣れず「この職場で続けられるだろうか」と悩むことが少なくありません。

研修は、そんな不安を和らげる上でも重要です。新人研修を充実させることで、早期離職の防止につながります。

さらに、キャリアパスを視野に入れた研修を受けることで、将来を見据えて成長するイメージを描くことができるのもメリットといえます。自分の成長を実感し、職場に必要とされていると感じられることこそが、定着率の向上につながります。研修は採用から定着へと結びつける、介護人材育成の要といえるでしょう。

新入職員の職場定着率を高めるには、新入社員が職場になじむサポートをすること、職員との関係性を構築することも大切です

介護・福祉現場における研修の課題

介護や福祉の現場では、研修の重要性が広く認識されている一方で、現場特有の事情から十分な効果を発揮できていないケースも少なくありません。ここでは、代表的な課題を整理してみましょう。

多忙な現場で研修時間が確保しにくい

介護・福祉職員は日々の利用者対応が最優先となるため、まとまった研修時間を取りにくいのが実情です。さらに、シフト勤務のため職員全員が同じ時間に集まることが難しく、研修の開催が後回しになることも少なくありません。

その結果、新人職員がなかなか職場になじめなかったり、必要な知識や技術の共有が進まず職員ごとの対応力に差が生まれたりすることがあります。

離職率を低くさせるためには、職場順応(職場の環境に馴染み、一員となっていく)サポートが大切です。しかし、法定研修などスキル習得のための研修だけでもボリュームが多く、「職場順応」に対する時間が割けていないケースが多いです。

OJT依存による体系的育成の不足

多くの介護・福祉事業所では、経験者によるOJTに頼って新人教育をおこなうケースが多く見られます。

OJTは、先輩職員との実務を通じて現場ならではの知識やスキルを身につけられるという大きな利点がある一方で、指導する人の経験やスタイルによって内容や質に差が生じやすいという課題もあります。

マニュアルやカリキュラムが整備されていない場合、習熟度が人によって異なり、現場での不安やミスにつながるリスクも高まります。OJT教育のみでは、体系的なスキル習得が難しいのです。

介護・福祉業界に限らず、先輩職員によって教え方やスタイルが異なるため、新人が戸惑うことは少なくありません。

人材流動性の高さが研修継続を妨げる

介護・福祉業界は人材の流動性が非常に高く、別の職場に転職したり別職種にキャリアチェンジしたりなど、採用から短期間で離職してしまうケースも珍しくありません。

中長期的な育成プランを立てても、人が入れ替わることで最初からやり直しになってしまうことも。また、職場に研修文化が根づかないまま終わってしまうことも少なくありません。

「研修はしているけれど職員が定着しない」と課題を抱えている事業所も多いです。

介護・福祉の現場で研修を成果につなげるポイント

研修を「やって終わり」にせず、職員の定着やスキル向上といった成果につなげる3つのポイントをそれぞれ見ていきましょう。

計画的な研修体系の構築

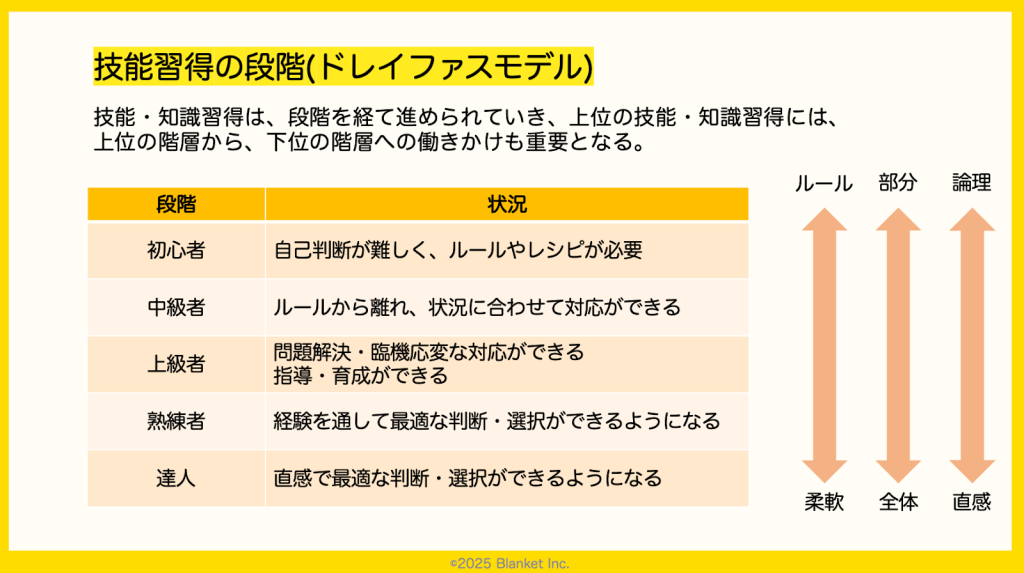

介護・福祉の現場で人材を育てるには、計画的に研修体系を整えることが欠かせません。その際に参考になるのが「ドレイファスモデル」と呼ばれる技能習得の理論です。

ドレイファスモデルとは、習熟段階を初心者・初級・中堅・熟練・達人の5段階に分け、学習者がどのような指導・実践を通してスキルを得ていくかを表したもの。

初心者がいきなり熟練者になることはなく、段階を踏んでスキルを身につけていくことで、達人の域に到達します。

このように、新人には基礎知識と基本介助、中堅には応用スキルと後輩指導、管理職にはマネジメントやリーダーシップと、キャリア段階に応じた研修プログラムを用意することが大切です。

さらに、モチベーション維持やメンタルケアといった要素を組み込むことで、長期的な成長を支え、職員が安心して働き続けられる環境を実現できます。

例えば、初心者に中級内容を一生懸命教えても覚えきれません。「まずこの期間でここまで覚えよう」「それができたら次のレベルにいこう」と、段階的にスキルを習得していくことが大切です。

OJTとOFF-JTのバランス

現場で学ぶOJTは欠かせませんが、それだけでは不十分です。定期的に研修日を設けてOFF-JTも実施することで、体系的に学べる環境を整えましょう。

とはいえ、先述のとおり、多忙な中で全体研修をする時間を確保するのは難しいですよね。そこで注目したいのが動画教材やeラーニングです。

オンライン研修を活用すれば、時間や場所の制約を受けずに学習が可能です。現場の忙しさに合わせて柔軟に学べる仕組みを整えつつ、職員全体で顔を合わせる時間を作るなど、OJTとOFF-JTをバランスよく組み合わせてスキル習得・職場になじむ機会を増やしましょう。

共通の基盤を持たせるためには、eラーニングや動画教材などのOFF-JTを活用し、誰もが同じレベルで学べる環境を整えることが大切です。

採用・広報への活用

研修制度をしっかり整えることは、定着率の向上だけでなく採用活動でも強みになります。

「研修が充実しておりキャリアアップが可能」「学びながら成長できる」というメッセージは、求職者にとって大きな安心材料となり、働き続けたいと思える職場づくりにもつながります。

研修を単なる教育ではなく、人材確保と職場定着を支える施策として捉える視点が重要です。

キャリア段階に応じた介護・福祉職員の人材育成方法

人材育成を成功させるには、キャリアに応じた研修プログラムを実施することが大切。では、具体的にどういった研修内容を組めば良いのでしょうか。ここでは、キャリア段階に応じた人材育成のポイントを解説します。

初心者(新人・未経験者)向け研修

新人や未経験者など、初心者向け研修の場合、即戦力になるスキル習得を求めるのではなく、「利用者に対してしてはいけない対応」「必ずやるべき対応」など、基礎知識を取りこぼしなく覚えてもらうことが重要です。

- 基本介助スキル(食事・入浴・排泄介助など)

- 接遇マナー(清潔感、言葉遣い、プライバシーの配慮など)

- 記録の書き方

- 緊急対応の基礎(転倒・体調不良時の初期対応など)

このように、介護・福祉職においての基本をしっかり習得できる状態を目指しましょう。

また、離職防止につなげるには、不明点や不安要素があったらすぐに先輩職員に質問できるなど、職場に対する「安心感」を持ってもらうことも大切です。OJTに加えてメンター制度を導入し、安心感を持って成長できる環境をつくりましょう。

新人研修では、「すでにできる人」のレベルを基準で考えないことが大切です。多くの事業所では、無意識的に「基本」のスキルを高く設定しており、新人にとってハイレベルになっていることがよくあります。

中級者(経験2〜5年程度)向け研修

経験年数が2〜5年程度になると、応用的なスキルを学び、チームの一員として役割を担えるようになる時期です。スキルを深めること、そして次期指導者の育成につながる経験を増やしていきましょう。

- ケースカンファレンス、事例検討会の参加

- ICTツールの活用研修(記録アプリ・オンライン連絡)

- 後輩指導の基礎(OJTでの声かけ、簡単なフィードバック)

- メンターとしての後輩サポート

中級者になると、新しい知識を増やしつつ、OJTやメンター制度などで後輩を育成する段階に入ります。そこで大切なのがコミュニケーションスキル。チームを円滑に運営するための立ち回り方法などが身に付く研修も取り入れていきましょう。

「中堅者になったらこのスキル研修をやろう」という話ではなく、排泄介助や認知症ケアなどの基本的な状況を理解した上で、「それぞれの個性を尊重しながら適切な対応を選択できるようになる」など、対応の引き出しを増やしていくフェーズです。

管理者・リーダー層向け研修

管理者やリーダー層は、マネジメント力とリーダーシップを磨く段階。シフト管理やクレーム対応、部下育成やフィードバックの方法など、組織運営に直結する研修が求められます。

- マネジメント研修(シフト管理、業務調整、クレーム対応)

- 指導者研修(部下育成の方法、フィードバックスキル)

- チームマネジメント・リーダーシップ研修

- 多職種連携(医師・看護師・ケアマネとの協働)

- 経営改善やICT導入支援の知識習得

多職種との連携や経営改善に関する知識も取り入れることで、組織全体を支える人材へと育成することができるでしょう。

ベテランになると、初心者・中級者よりも幅広い対応を感覚的にできるようになってくると思います。組織では、これまでに培った経験を言語化して後輩に伝えていくことが求められるので、そのコミュニケーション力やマネジメント力を強化できる研修を取り入れると良いでしょう。

介護・福祉人材育成の研修でよくあるQ&A

ここでは、介護・福祉人材育成の研修を検討する際によくある疑問に回答します。

研修をやりたいけど、現場が忙しくて時間が取れません

多忙で研修時間を十分に確保できない場合、スキマ時間を効率的に活用できる仕組みを取り入れましょう。

例えば、勤務時間内に短時間で行う「マイクロ研修」や月1回の「15分勉強会」など。さらに、eラーニングや動画教材を導入することもおすすめ。職員が無理なく研修を受けられる体制を整えましょう。

職員から「研修が負担」「意味が分からない」と不満が出ます

研修内容に対する不満の声が聞こえたら、研修テーマを「現場の困りごと」から選定してみましょう。

認知症ケアや感染症対応、「〇〇な性格の利用者とのコミュニケーション」など、職員それぞれが抱える悩みがあるはずです。職員が今悩んでいる課題に対しすぐに実践できる内容にすることで、「役立った」「研修を受けてよかった」と感じやすくなります。

また、講義型ではなく参加型・ディスカッション形式にするのもおすすめです。職員同士が悩みをシェアできたり、「学び合い」にすることでモチベーションを向上したりする効果も期待できます。

研修をやっても成果が見えません

成果を可視化する仕組みを取り入れましょう。研修後に振り返りシートやチェックテストを行うほか、OJTで実践して管理者がフィードバックする流れを組み込むと効果的です。

また、利用者満足度やクレーム件数などの成果指標と研修を連動させることで、研修の効果を数値で確認できるようにするのもひとつの手です。

研修の成果を見える化すれば、研修を受ける職員のモチベーション向上につながるだけでなく、施設側が研修内容をブラッシュアップする際にも役立ちますよ。

介護・福祉の人材育成で研修を活用している事例

このように、職員のスキルアップや職場定着のためには、指導者側や施設側の受け入れ態勢もポイントになります。しかし、後輩指導のためのコミュニケーション力やマネジメント力は、日々の業務の中で自然と身につくものではありません。

職員の成長や職場の安定を支えるためには、このように計画的にマネジメント研修を取り入れることがおすすめです。

実際に、Blanketが支援した社会福祉法人福祉楽団では、管理者向けにマネジメント研修やコミュニケーション研修を導入。研修では、部下育成の方法や関わり方、チームづくりのヒントなど、現場で活かせる実践的な内容が扱われ、参加者からも「部下との関わり方を見直せた」「チームマネジメントがケア業務とつながっていると実感できた」と、現場全体の安定と活性化につなげています。

Blanketでは、管理者研修のほか、職員の基礎スキル研修やOJT支援など、さまざまなサービスを提供しています。現場の課題や目指す方向性に合わせてご提案可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

介護・福祉業界における人材育成研修は、単なるスキル習得の場ではなく、職員が安心して働き続けられる環境を整えるための重要な施策です。研修を体系化し、OJTとOFF-JTをバランスよく取り入れることで、現場力の向上と職員定着の両立が実現できます。

キャリア段階に応じた研修を行い、組織全体で育成に取り組むことが、未来の介護・福祉現場を支えるカギとなるでしょう。