応募が集まる介護・福祉の採用サイトとは?人材確保につなげるポイントを解説

公開日:2025/10/24 更新日:2025/11/13

介護・福祉業界では、人材不足が長年の課題となっています。求人を出しても応募が集まらず、採用担当者が頭を抱えるケースは少なくありません。

そこで注目されているのが「採用サイト」の活用です。一般的な求人サイトには載せきれない法人の魅力や現場の雰囲気を発信することで、応募数アップや定着率向上が期待できます。

今回は、介護・福祉業界の採用コンサルタント監修のもと、成果につなげる採用サイト制作・活用のポイントを解説します。

【監修者】

松川 由佳

株式会社Blanket採用コンサルタント / ワークショップデザイナー

なぜ今、介護・福祉事業者の採用サイトが応募のカギになるのか

ここでは、なぜ採用サイトが応募のカギとなっていくのかを紐解いていきます。

採用サイトは求職者に選ばれるための入口です。その施設の雰囲気や働く人を伝えられる採用サイトは、「応募を増やす」第一歩になります。

介護業界の人手不足が深刻化している現状

介護業界における人手不足は長期的な課題であり、現在の施設運営者・人事担当者の悩みの種です。

厚生労働省によると、令和7年8月の介護職の有効求人倍率は3.94倍と、全業種の1.20倍を大きく上回っています(※1)。

また、実際に現場で働く介護スタッフも人手不足による負担を感じており、令和6年の介護労働実態調査では、「人手が足りない」が49.1%で最も多く、「仕事内容のわりに賃金が低い」(35.3%)、「身体的負担が大きい」(24.6%)といった声が続いています(※2)。

こうした背景からも、人材確保は介護・福祉業界の存続のためにも解決を急ぐべき課題です。とはいえ求人を出しても応募が集まらない事業所も多く、従来の方法だけでは限界が見え始めています。

※1 一般職業紹介状況(令和7年8月分)について|厚生労働省

※2 令和6年度「介護労働実態調査」結果の概要について|公益財団法人介護労働安定センター

採用サイトの重要性と求職者の動き

求人を公開するだけでは人が集まりにくい状況の中で、注目されているのが自社の採用サイトです。

採用サイトは単に求人情報を掲載するだけではなく、「応募してみよう」という気持ちを育てる役割があります。さらに、就職後のミスマッチを減らし、長く働き続ける人材を集める上でも重要です。

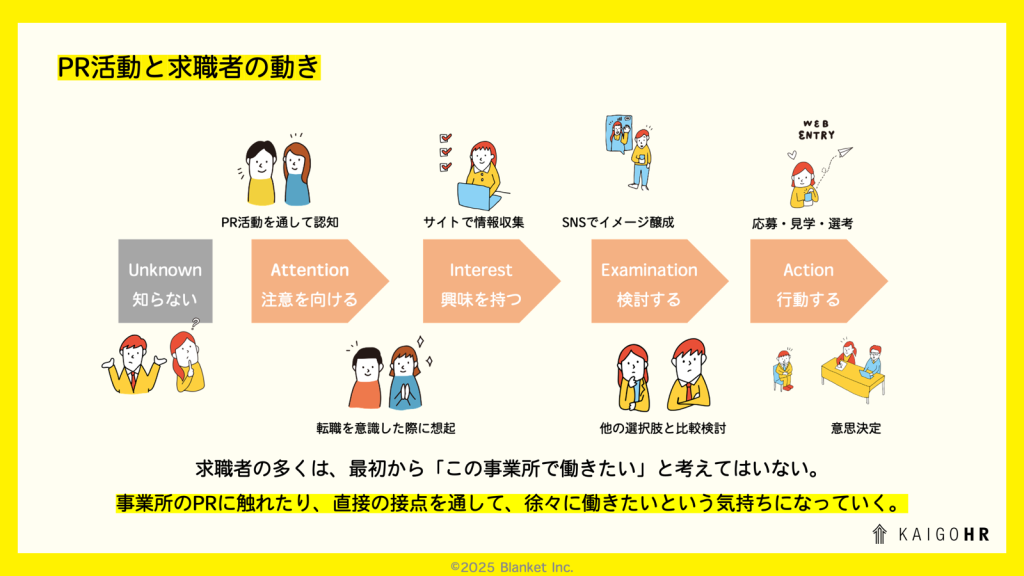

求職者は最初から「この施設で働きたい」と考えているわけではありません。就職先を決めるまでには、求人情報をはじめとするPR活動やSNS発信を通じて徐々に関心を持ち、よりその法人のことを知って、応募や見学へと行動を移していくというプロセスがあります。

つまり、採用サイトは「どんな会社かな」から「応募してみようかな」へと気持ちを育てていくプロセスの中で、欠かせない接点です。

さらに、求人サイトやハローワークの求人票とは違い、採用サイトには文字数や掲載内容の制限がありません。そのため事業所の様子や現場の雰囲気などを、十分に求職者へ伝えることが可能です。

理念や想いももちろん大事ですが、求職者は「どんな人が働いているか」をとても気にしています。

求人媒体では、条件や福利厚生などが中心で、働いている人の声や雰囲気・様子までは届けられないため、リアルな声をわかりやすく伝えられるのが、採用サイトの強みです。

他施設との差別化につながる採用サイトの役割

採用サイトは他施設との差別化にもつながります。

求人媒体やSNSでは条件面が中心となり、どうしても似たような情報が並びます。

一方、自社採用サイトでは「らしさ」を表現できます。理念やビジョン、職員のストーリーをしっかり言語化・ビジュアル化することで、求職者に「この施設で働きたい」と思ってもらえるきっかけになります。

採用サイト制作前に介護・福祉事業者が押さえておくべきこと3つ

採用サイトをつくる際は、誰に向けて、何を伝えるのかを整理し、施設のカラーや理念に沿った「コンセプト」を立てることが第一歩です。

ここでは、制作に着手する前に必ず押さえておきたい3つのポイントを紹介します。

想いや理念を理解し、ターゲットを定めて、法人ごとのカラーをどう出すかを最初に考えることが採用サイト作成において大事なポイントです。そこをコンセプトとして立てておかないと、ただの情報の寄せ集めになってしまいます。

目的とターゲットの明確化

まずは「どんな人に来てほしいのか」を明確に打ち出すことが重要です。

「誰でもいいから来てほしい」と対象がぼやけていると、訴求内容も当たり障りのないことしか記載できず、求職者に響きにくくなります。

施設やサービスの理念に基づき、共感してくれる人材像を明確に描きましょう。その際、現在活躍している職員をイメージするとペルソナがより鮮明になり、具体的なアプローチ方法が見えてきます。

採用サイトのコンテンツ設計の基本

採用サイトに何を載せるかは、目的によって変わります。インタビュー記事やFAQは効果的ですが、それ自体を必ず載せるべきというわけではありません。

あくまで「求める人材にどう伝えるか」という視点でコンテンツを選び、手段として取捨選択することが大切です。

使いやすさとモバイル対応の重要性

介護・福祉の仕事を探す人の大半が、スマホで求人情報を閲覧しています。採用サイトも同じくスマホで見られることがほとんどです。

どれだけ内容が良くても、読みづらい・見づらいサイトは、すぐに離脱されてしまいます。そのため、読みづらい小さな文字や横スクロールが必要なデザイン、長すぎる文章は避けたいところです。

また、応募までの動線が複雑なサイト設計も、離脱率を高める原因になります。さっと見てすぐに応募できるよう、サイトの流れを整えることが大切です。

制作時はPCでチェックすることが多いため、スマートフォンの画面でも見やすいかを意識することも差別化の一つになります。反対に、スマートフォンベースで作成をしてしまうと、PC上でのデザインが見えづらくなってしまうことも。

バランスをとりながら、デバイスごとに最適なサイトになっているかも確認しましょう。

応募が集まる介護・福祉業界の採用サイト制作のポイント5つ

ここからは、効果的な採用サイトの作り方のポイントを解説します。ぜひ応募者が集まるサイト設計に役立ててください。

(1)”らしさ”を感じるビジュアルと写真の使い方

採用サイトに掲載する写真は、職場の雰囲気を伝える大切な要素です。

フリー素材ではどうしても「作られた感じ」が出てしまい、求職者に職場のリアルな状況が伝わりにくくなります。

写真を使う場合は、職場で撮影したスタッフの様子を使うと効果的です。食事や設備の写真よりも、働くイメージが伝わりやすくなります。写真を通してどのような人が働いているのかわかることは、求職者の安心感にもつながります。

写真映りを気にして、掲載に抵抗を感じる職員もいます。しかし、プロのカメラマンが撮影した写真を見て、「これなら載せてもいい」と感じてもらえるケースも少なくありません。

(2)仕事のやりがいや職場の魅力を伝える文章作成

介護・福祉職を検討している人は、給与や条件だけでなく「やりがい」や「どんな理念のもとで働けるか」を大切にしています。そのため、事業所の理念を表面的に書くだけでなく、日々の運営にどう反映されているかを具体的に伝えることが大切です。

ただし、情報を詰め込みすぎると逆に伝わりにくくなります。1文に言いたいことを詰めすぎず、簡潔にわかりやすくまとめる工夫も必要です。

(3)求職者の疑問を解消する制度の紹介

求職者が気になるのは、実際に働いたときのリアルな姿です。採用サイトであらかじめ疑問を解消できると、応募のハードルが大きく下がります。

「休日はどれくらい?」「有給休暇は本当に取得できるの?」「資格制度はどれくらいの人が使っているの?」などを、数字や実際の声を用いて載せるといいでしょう。

求職者が知りたいのは、リアルな制度利用です。「制度はあるけど使われていない」場合は、入職後のギャップにつながるため、掲載しないといった取捨選択も大切です。

(4)応募フォームの簡略化と導線設計

せっかく採用サイトを見ても、応募フォームが複雑だと途中で離脱されてしまいます。応募しやすさを意識し、入力項目をできるだけ少なくするなど、スマホからでもスムーズに応募できる仕組みが重要です。

また、応募ボタンまでの導線をわかりやすく設計することも、応募率を高めるポイントです。

(5)情報発信を通じた社内外への拡散戦略

採用サイトは公開して終わりではなく、継続的に更新・発信し続けることが求められます。

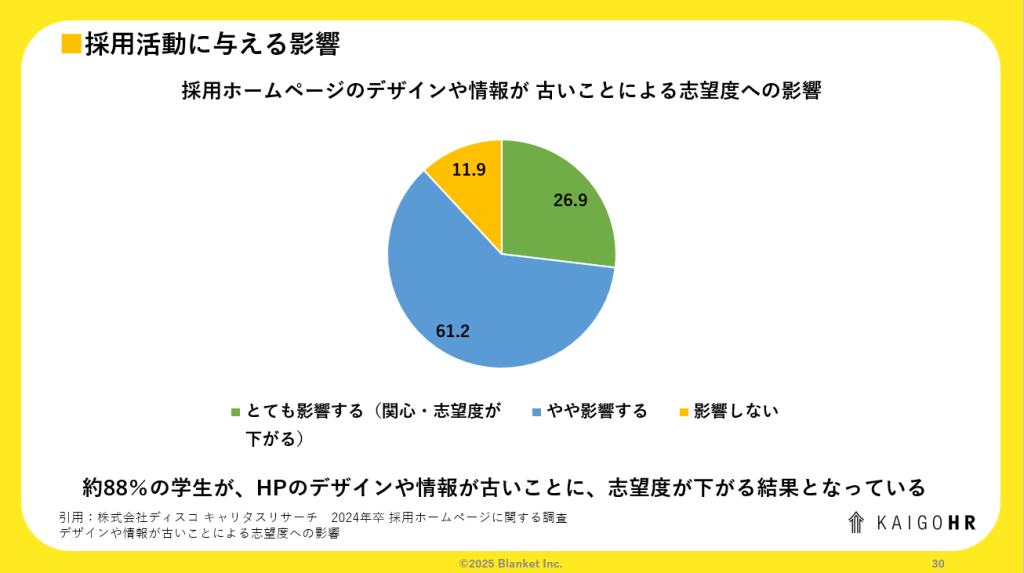

ある調査によると、約88%の就職活動中の学生が「採用ホームページのデザインや情報が古いと志望度が下がる」と回答しています(※)。

つまり、スマホ対応や導線設計とあわせて、見た目や情報の鮮度を保つことが、応募につなげるために不可欠といえるでしょう。

更新が止まっていると「応募にそれほど力を入れていない=入職しても歓迎してもらえないかもしれない」と見られるリスクもあるため、注意が必要です。

また、SNSや自社ブログでの発信も効果的です。すでに会社に関心のあるフォロワーに対して求人情報を発信すると、自然に応募につながる可能性が高まります。

※ 2024年卒 採用ホームページに関する調査|株式会社キャリタス

採用サイトがより多くの人に見られるためには、基本的なSEO対策も効果的です。ディスクリプションの設定や定期的な更新などは、SEOに良い効果を与えるため、こうした対策も併せて行うことをおすすめします。

Blanketでは、介護・福祉業界の採用サイトのプランニングから制作まで、一貫してサポートしています。

施設の特色や強み、求職者に伝えたいことを丁寧にヒアリングし、法人や事業所の皆さまとともに採用強化を支援してきました。

自社の採用サイトの再構築や新設を検討されている担当者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

介護・福祉業界で採用サイトを改善して応募が増えた事例

最後に、Blanketとともに採用サイトを構築し、人材不足を改善した事例をご紹介します。採用サイトの運用に悩んでいる方は、ぜひ自社サイト作りに活かしてください。

(1)公益財団法人鉄道弘済会 弘済学園

神奈川県の公益財団法人鉄道弘済会 弘済学園は、障がいのある児童への療育支援を行っている施設です。

採用強化にあたって、療育支援の意義を新卒学生に伝える必要がありました。そこでコンセプトを「未来をつむぐ仕事」と定め、子どもの成長や職員と家族の関わりが伝わる写真をふんだんに使用。

さらに、既存の動画や戦略とも連動させることで、想いに共感した学生からの応募増加につながりました。

(2)社会福祉法人神港園

兵庫県の社会福祉法人・神港園の採用サイトでは、職員の個性や多様な働き方を「色」に例え、「自分から。心から。あなたのcolorができていく」というコンセプトで表現しました。

職員一人ひとりが個性を大切にしながらいきいきと働く姿をアピールし、応募者に組織の雰囲気をイメージしてもらえる内容に仕上げています。

(3)スリーエス株式会社様

東京都のスリーエス株式会社は、事業である定期巡回サービスがまだ広く知られていないことが大きな壁でした。

そこで「すべての人に合うケア」という思いをそのままコンセプトとして打ち出し、定期巡回の仕事の理解ややりがいを深めてもらうことに。

不安を解消するQ&Aや関係者のインタビュー記事も加え、利用者や家族から見た価値まで、さまざまな視点で自社の魅力を伝えました。

(4)社会福祉法人誠信会

静岡県の社会福祉法人誠信会は、長年地域を支えてきた中で、「福祉を起点にしながらも枠を超え、5年後・10年後の富士市の未来をどう描いていくか」という想いを求職者に伝えることを重視していました。

そこで、採用サイトのコンセプトは「みんなでつくる○○な街!」に設定。職員一人ひとりの「○○な街にしたい」という想いを持ち寄り、それを形にするとともに、地域の様子も取り入れています。これにより、都会に住む方や地元に戻って働きたい方が、サイトを通じて地域への想いを抱けるよう工夫しています。

(5)株式会社ケアメイト

東京都の株式会社ケアメイトは、「ずっと、我が家で。明日も、この街で。」というビジョンを採用活動に落とし込みたいと考えていました。

採用サイトのコンセプトは「僕らの仕事はご近所づくり」。この言葉を通じて、利用者との関わりや職員の日常を伝えることで、価値観に共感した求職者からの応募が増加しました。

まとめ

人材不足の介護・福祉業界では、施設の「らしさ」を伝える採用サイトの重要性が高まっています。

採用サイトを制作する際は、目的やターゲットを明確にし、理念や現場のリアルな雰囲気をコンテンツに落とし込むことが大切です。さらに、スマホ対応や応募フォームの導線設計、継続的な情報発信を組み合わせることで、応募数や定着率の改善につながります。

採用サイトは単なる採用広報ではありません。法人や事業所のビジョンや地域への想いを伝えるブランディングツールでもあるため、適切なプランを練った上で構築しましょう。

採用は一度きりの取り組みではなく、継続的なプロセスです。理念や想いを大切にしながら、応募者に寄り添う採用サイトを育てていくことが、長期的な人材確保につながります。