もうカスタマーハラスメントで悩まない。コンプライアンスで安心して働ける組織を作ろう

公開日:2023/04/25 更新日:2025/08/29

近年、急増しつつあるカスタマーハラスメント。介護・福祉業界においても例外ではありません。実際に、カスタマーハラスメント対策が後手に回ったことで、疲弊した職員が離職してしまったという事業者も少なくありません。

今回は、「制度や法令、ルールは堅苦しくて苦手」という方に向けて、介護・福祉および医療現場で生じるトラブル等の解決代行を手掛ける、弁護士の外岡潤さんにハラスメント対策について、詳しく解説していただきます。

外岡先生は、「コンプライアンスをうまく活用して、ハラスメントに先手を打つことが大切」だと語ります。まずは、できることから少しずつ取り組んでいきましょう。

【講師】

弁護士法人おかげさま

代表弁護士

外岡 潤(そとおか じゅん)

2005年に司法試験合格、2007年弁護士登録(第二東京弁護士会)後、ブレークモア法律事務所、城山総合法律事務所を経て、2009年4月法律事務所おかげさまを設立。超高齢化社会のエッセンシャルロイヤーとして、介護・福祉および医療現場で生じるトラブル等の解決代行に特化した事業を行っている。ホームヘルパー2級、視覚障害者移動介護従業者(視覚ガイドヘルパー)を取得済み。

クレームとハラスメントの違い

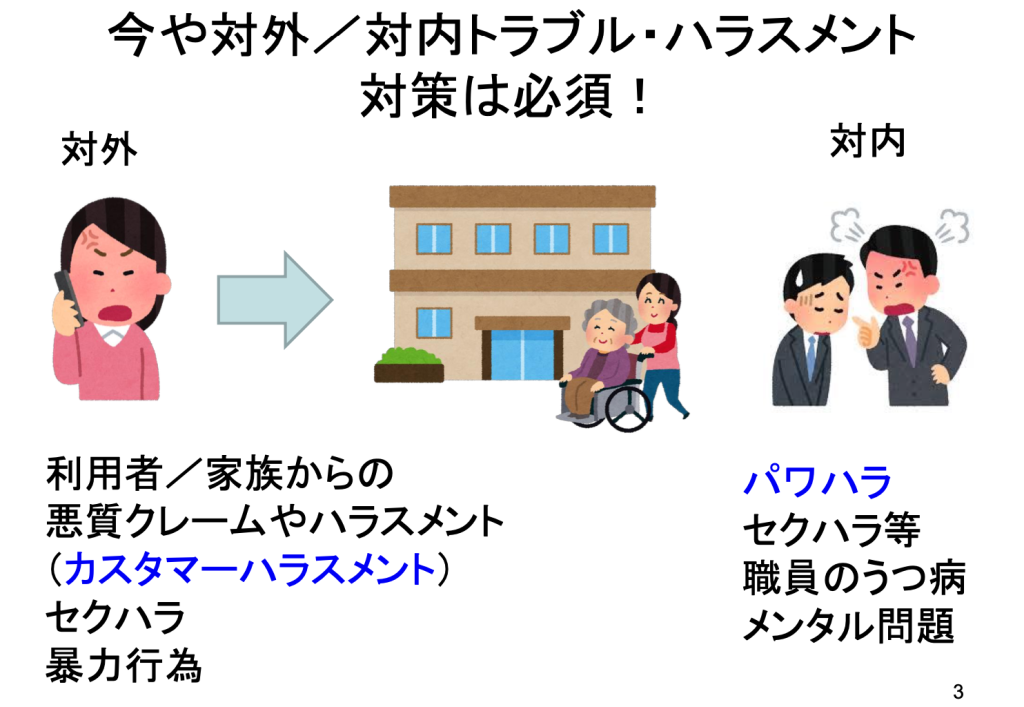

介護・福祉業界の関係者から相談を受ける機会の多い外岡さん。最近増えているのは、利用者や家族からの悪質なクレームや不当な要求、いわゆるカスタマーハラスメントに関する相談だといいます。

そもそもハラスメントとは何でしょうか。まずはクレームとの違いを把握しましょう。

クレーム

サービスに対する改善要求、契約や法令に基づく賠償請求など。申し立てた側の目的が達成されれば収束する。

ハラスメント

クレームと同様の要求であるが、暴言や恫喝など不適切な言動にて苦情を申し立てるもの。個人の尊厳や人格が傷つけられたり、おとしめられたりすることがある。申し立てた側の要求に対応しても、収束しないことが多い。

利用者や家族からの8〜9割の改善要求は、誠実に対応すれば解決に向かうそうです。改善要求の内容から、貴重な気付きを得られ、サービスの質向上につなげることもできます。カスタマーハラスメントとすぐに決めつけるのでなく、落ち着いて相手を観察して対応することが重要です。

カスタマーハラスメント対応の足並みを揃える

職員からカスタマーハラスメントに関する相談を受けたとき、我慢を強いるような対応を指示していないでしょうか?「自分のことを組織は守ってくれない」と感じ、職員の離職につながってしまうと外岡さんは話します。

大事なのは、事業者の中でカスタマーハラスメント対応への足並みを揃えること。安全配慮義務の観点からも、まずは相談窓口を設け、組織が適切に対応できるための体制を作ることをおすすめします。カスタマーハラスメントによるトラブルを未然に防ぐ仕組みが作れれば、職員が安心して働ける職場環境にもつながります。

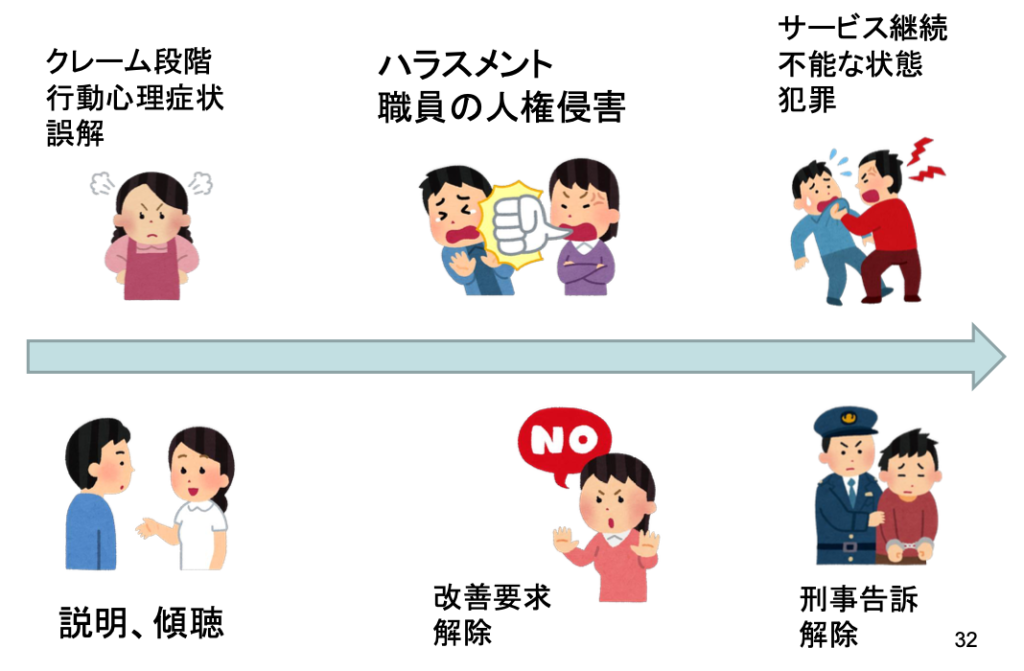

外岡さんは「ハラスメントの段階を見極めて対応すべき」と話します。初期段階では、利用者や家族に対して落ち着いて説明し、要求を傾聴することで対処できるでしょう。しかし、対応が後手に回るなどすると、徐々にカスタマーハラスメントによる職員への人権侵害が目立つようになります。改善要求や契約解除の検討も視野に入れつつ、場合によっては刑事告訴に踏み切る必要も出てきます。

ハラスメント対応の切り札、コンプライアンス

法令遵守を意味するコンプライアンスですが、「事業や業務が制限されるもの」という誤解も散見されます。しかし外岡さんは、「非常識な要求は、コンプライアンスを使えば対処できる」と断言します。

例えば、利用者から「サービスが悪い」と執拗に言われたとします。しかし介護サービスには、利用者の状態などによって提供できるものはあらかじめ決められており、一部の利用者だけ特別扱いするわけにはいきません。

制度や法令、ルールで決まっていることを根拠に、できることには限界があると利用者に説明しましょう。コンプライアンスが徹底されていることは、サービスの質も向上するため、利用者にとってもメリットがあります。お互いにとって有益だと示せれば、ハラスメント行為も減っていくでしょう。

ただし「ルールだから」と、一方的に説明するのは避けましょう。利用者や家族に丁寧にコミュニケーションをとった上で、過度な要求や違法、不正に対しては毅然と対処するのが原則です。

利用者や家族に説明するときの根拠規定は、身近に弁護士がいない場合、Google検索を使うと良いでしょう。最近ではテクノロジーが進化し、「ChatGPT」などAIを利用した自然言語処理ツールも増えてきました。いずれにせよ、クレーム時のキーワードを入力することで、状況に合致した根拠規定を探してください。

職員を孤立させないためのルール作り

ただ、いざコンプライアンスによるハラスメント対策を進めようとしても、「理屈は分かるが、なかなか毅然とした態度をとることができない」という方も少なくないでしょう。

外岡さんは、決まったプロセスに沿って対応することを推奨します。

手順1:ルールを決める

手順2:ルール通り動く

手順3:記録する

事業者が決めたルールは、利用者や家族への口頭説明だけでなく、契約書や重要事項説明書への記載が必須です。記載内容も現状に合わせて、定期的にアップデートが必要だといいます。

カスタマーハラスメント対策が上手くいかないのは、現場の職員による「記録が不十分」というケースが多いそうです。もともと介護・福祉業界では「利用者のための記録」のみが義務付けられており、職員の不利益やハラスメントに関する記録は任意とされてきたためです。

さらに、介護・福祉業界は人材不足が続いており、ともすれば職員が孤立してしまうことも少なくありません。ひとりで利用者に対応する場合もあるでしょう。だからこそ日時や利用者の言動などをこまめに記録し、職員同士の情報共有を徹底する必要があります。相談窓口を設ける場合は、対応者が職員の報告に対して、当事者意識を持ちながら対応することが必要になります。

リスクに備えて弁護士を頼ろう

カスタマーハラスメント対策には統一された基準がないため、事業者ごとに対応が異なります。その結果、現場の判断に委ねられるケースが増え、職員が対応に苦慮し、モチベーションの低下や心身の不調を招きやすくなります。

外岡さんは、もしトラブルが発生した際は、トラブル解決の専門家である弁護士に頼ることを勧めます。病気になったときのかかりつけ医のように、トラブルがあったときに顧問弁護士がいれば、トラブルを未然に防いだり、被害を最小限に抑えたりすることが可能です。

顧問弁護士として契約すれば、その都度弁護士に正式な依頼をする必要はありません。電話やメールなどで相談し、迅速に対処してもらうことができます。事業者でルールを定め、困ったときには顧問弁護士に相談する。そういった体制が整備されている事業者は、職員にとっても安心できる環境といえるでしょう。

外岡さんのYouTubeチャンネル「弁護士 外岡 潤が教える介護トラブル解決チャンネル」では、介護トラブルに向き合うための情報を発信しています。ぜひ、リスクマネジメントに役立ててください。

▼関連記事

カスタマーハラスメントかどうか迷ったら、弁護士による判断基準と具体的な対策法を詳しく解説したこちらの記事もぜひご覧ください。

この記事を書いた人

堀聡太

株式会社TOITOITOの代表、編集&執筆の仕事がメインです。ボーヴォワール『老い』を読んで、高齢社会や介護が“自分ごと”になりました。全国各地の実践を、皆さんに広く深く届けていきたいです。