デザイン初心者必見!「魅力的なデザイン」にするための11のポイント

2023/09/12

“デザイン”と聞くと専門職を思い浮かべるかもしれませんが、実は資料やチラシを作るときなど、誰もがデザインに関わる機会があります。

最近はPowerPointやCanvaといったソフトで会社資料を作ったり、チラシを作成したりしたことがある人もいるでしょう。そのようなとき、「デザイン」に悩んだことはありませんか?

どうしたら伝えたいことを伝えられるのか、魅力的なデザインにするためにはどのようにデザインしたらいいのか。

今回は、雑誌やチラシ、パンフレットといった紙媒体のデザインを多く手がけてきた、株式会社コンセントのコミュニケーションデザイナー/アートディレクター・遠藤 紅さんに、実践的なデザインの考え方や作り方のポイントを解説していただきます。

【 ゲスト 】

株式会社コンセント

遠藤 紅(えんどう あかし)氏

コミュニケーションデザイナー/アートディレクター。紙媒体を中心に、情報を伝える側と受け取る側、両方の立場に立ち、より良いコミュニケーションができるデザインを心がける。雑誌『オレンジページ』アートディレション(〜2022年)、JCB プレミアムカード会員誌『JCB THE PREMIUM』、ウェッジ『ひととき』のデザインを担当。また、パワーポイント資料の改善やリデザインなど、パワーポイントをツールとしたプロジェクトに従事。

「魅力的なデザイン」とは、一目で伝えたいことが伝わること

まず、遠藤さんが問いかけたのは、セミナーのタイトルでもある「魅力的なデザイン」について。

「みなさんは、どういったものを『魅力的なデザイン』だと感じますか?

例えば、掲載されている写真がきれい、可愛いイラストが描かれている、レイアウトが目を惹く……などが思い浮かぶかもしれません。それらはもちろん『魅力的なデザイン』の一因です。

そのうえで私は、『魅力的なデザイン』とは、伝えたいことが読み手にすぐに伝わることだと考えています」

つまり、忙しい人や時間がない人たちが手に取ったとしても、すぐに内容が理解できることが「魅力的なデザイン」だと遠藤さんは言います。

私たちを含め、読み手はとてもシビア。「読みづらい」と感じたり、一目見て「自分には関係がない」と思ったりすると、読み手の興味関心は薄れ、チラシやパンフレットは捨てられてしまうことがあるかもしれません。

「一目見て、伝えたいことが伝わるデザインこそが魅力的なデザイン。今回は、『伝わるデザイン』にするために編集編とデザイン編の2つに分けて、11のポイントをご紹介します」

デザインする前に、軸を決めよう ー編集編ー

「さて、デザインの手法の前に私が先にみなさんにお伝えしたいことは “編集” についてです。編集って何をするの?と思われるかもしれませんが、チラシ等を作成するときに一番大切なのがこの編集作業になります」

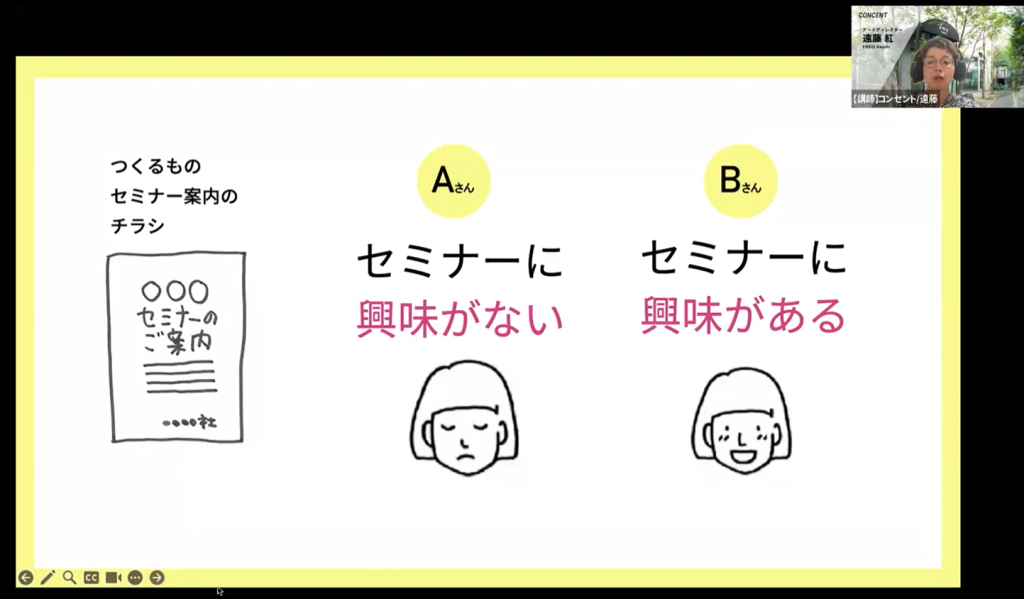

ポイント① 「どんな人に」、「何を」、「なぜ伝えたいのか」を明確にする

あなたはどんな読み手にそのチラシを読んでもらいたいですか?例えば、セミナー案内のチラシを作る場合を考えてみてください。

Aさん:セミナーに興味がない

Bさん:セミナーに興味がある

読み手となるターゲットを考えると、おのずと「何を」と「なぜ伝えたいのか」が絞られてきます。

Aさんは「セミナーに興味がない」ので、「なぜ伝えたいのか」はセミナーに興味を持ってほしいから、になります。そのために、どういったセミナーなのか、どのようなことを知れる・学べるのか、を訴求すると良いでしょう。

【セミナーに興味がないAさんの場合】

どんな人に :Aさん「セミナーに興味がない」

何を :どういったセミナーなのか、どのようなことをことを知れる・学べるのか

なぜ伝えたいのか:セミナーに興味を持ってもらうため

一方でBさんは「セミナーに興味がある」ため、次のアクションとして「セミナーへの参加」が伝える目的になります。よって、セミナーの内容や講師の情報など詳細な情報を伝えると、ますます興味を惹くことができるかもしれません。

【セミナーに興味があるBさんの場合】

どんな人に :Bさん「セミナーに興味がある」

何を :セミナーの詳しい内容、どのような方が講師なのか、参加方法の手順

なぜ伝えたいのか:セミナーに参加してもらうため

「『どんな人に』、『何を』、『なぜ伝えたいのか』、この3点がハッキリしていないと、あれもこれも伝えたいと情報量が多くなり、伝える軸がブレてしまいます。

ターゲットによって伝える情報は異なるため、チラシをデザインする前に一度立ち止まって、『どんな人に』、『何を』、『なぜ伝えたいのか』を考えてみてください」

ポイント② 紙面に入れる情報は適量に

「次に、チラシや資料を作成するときに、あれもこれも伝えたいと限られた枠の中にたくさんの情報をいれてしまうことはないでしょうか?

大切なのは情報を厳選すること。たくさんの情報を入れたい気持ちはわかりますが、欲張ってしまうと伝えたいことが弱まってしまう場合もあります」

情報を厳選するときは、「どんな人に」、「何を」、「なぜ伝えたいのか」を軸に検討してみましょう。また、文字だけでなく、グラフやイラストなど視覚的に認識しやすいビジュアルを使うのも良いでしょう。

ポイント③ 読み手に寄り添う見出しや文章を作る

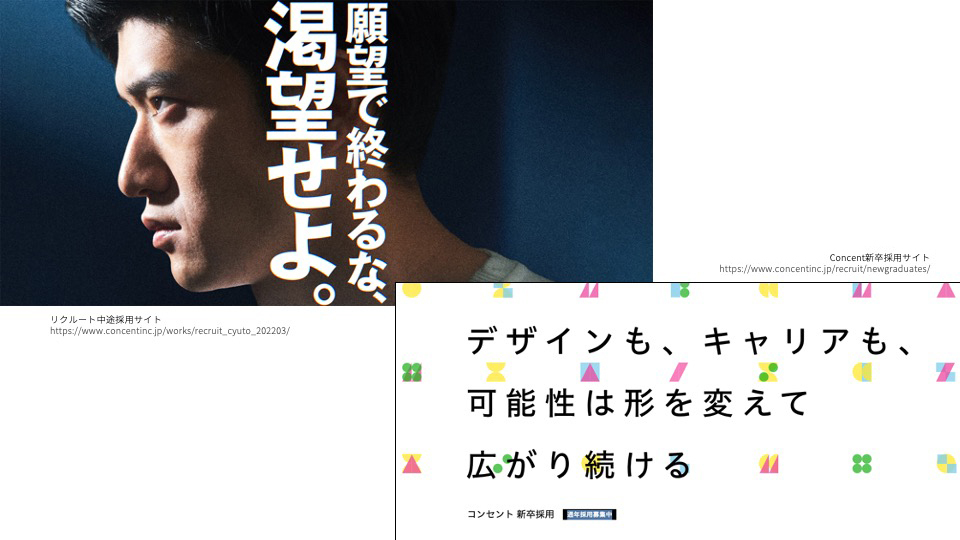

チラシで目を惹くのはデザインもありますが、キャッチコピーや見出しなども重要なポイントです。

遠藤さんが務めている株式会社コンセントの新卒採用ホームページでは「デザインも、キャリアも、可能性は形を変えて広がり続ける」という見出しをつけ、就活生へ明るい印象を与えるようにしています(資料右下)。

言葉を作るとなると、「かっこいいキャッチコピーを作ろう」「インパクトのある言葉にしよう」と考えてしまいがちですが、そのように肩ひじ張らなくても良いと遠藤さんは言います。

「簡単な言葉でも問題ありません。大切なのは、読み手に寄り添っているかどうか。どういった印象を与えたいのか、どのように感じてほしいのかを考え、言葉を作るようにしましょう」

伝えたいことに合わせて、デザインする ーデザイン編ー

編集編を踏まえ、参加者の方が作成したチラシをもとにデザインのポイントをご紹介します。

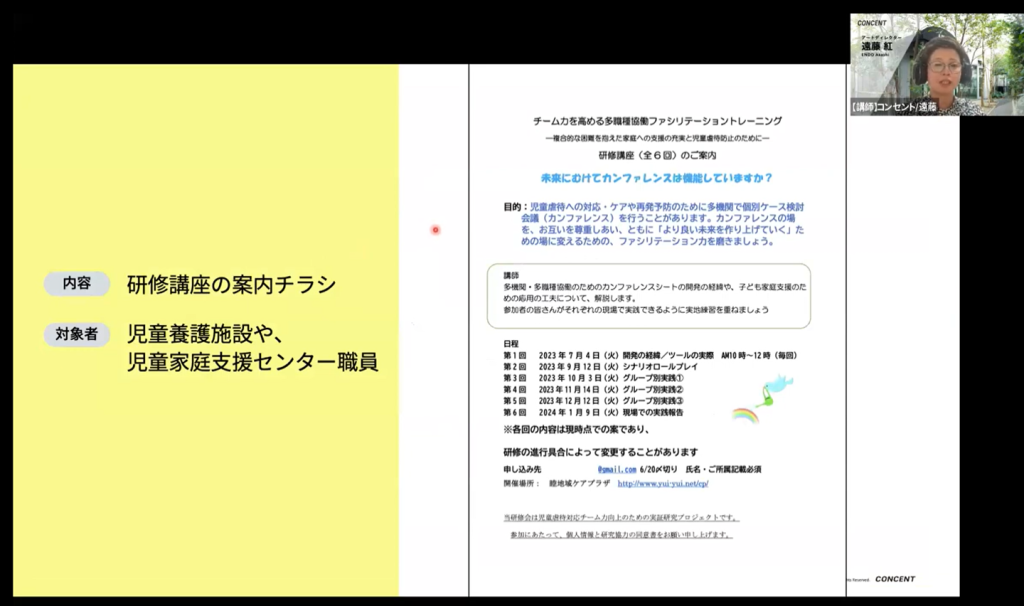

1つ目のチラシは、児童養護施設・児童家庭支援センター職員向けの研修講座の案内です。

講座の概要、詳細、参加方法など必要な情報は揃っていますが、ぱっと見では少し伝わりづらさを感じるかもしれません。では、このチラシをどのように改善すれば良いのでしょうか。

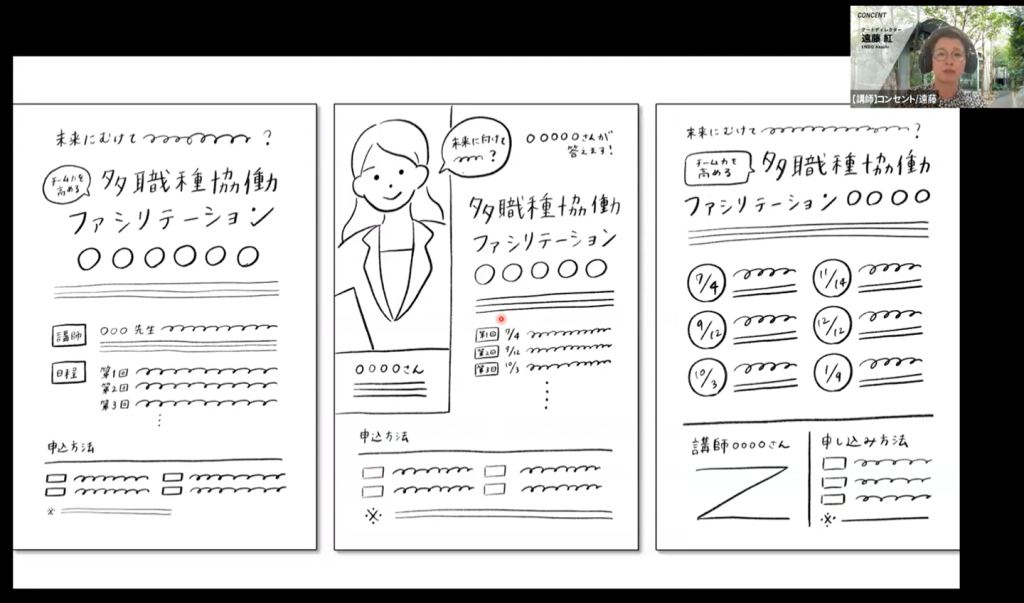

ポイント④ デザインする前に、手書きのラフを描こう

ラフとは、デザインの前に大雑把に作成するイメージの概略図のこと。いきなりデザインし始めるのではなく、まずは設計図となるラフを作成してみましょう。

遠藤さんも、普段の仕事では先にラフを作り、デザインに取り掛かるそうです。

ポイント⑤ 優先順位に沿って、使うスペースに差をつける

では、どのようにラフを作成するかというと、伝えたい情報に優先順位をつけ、目立たせたい部分にはスペースを大きく使い、字を大きくするなどざっくり目処をつけていきます。

以下は、講座案内のチラシの目立たせたい箇所を変え、遠藤さんが作成したラフです。

左は、講座名や講座のポイントといった概要を目立たせ、中央は、講師の紹介が最初に目につきます。右は、講座の各日程や参加方法などの詳細を目立たせたパターン。

3パターンとも、目立たせたい箇所に大きくスペースを使っていることで、最初に入ってくる情報がそれぞれ異なることがわかります。一番伝えたい情報に合わせて強弱をつけることで、読み手の興味を惹けるデザインになるのです。

色、写真、書体、あしらい……小さな工夫でワンランク上のデザインに ーデザイン編ー

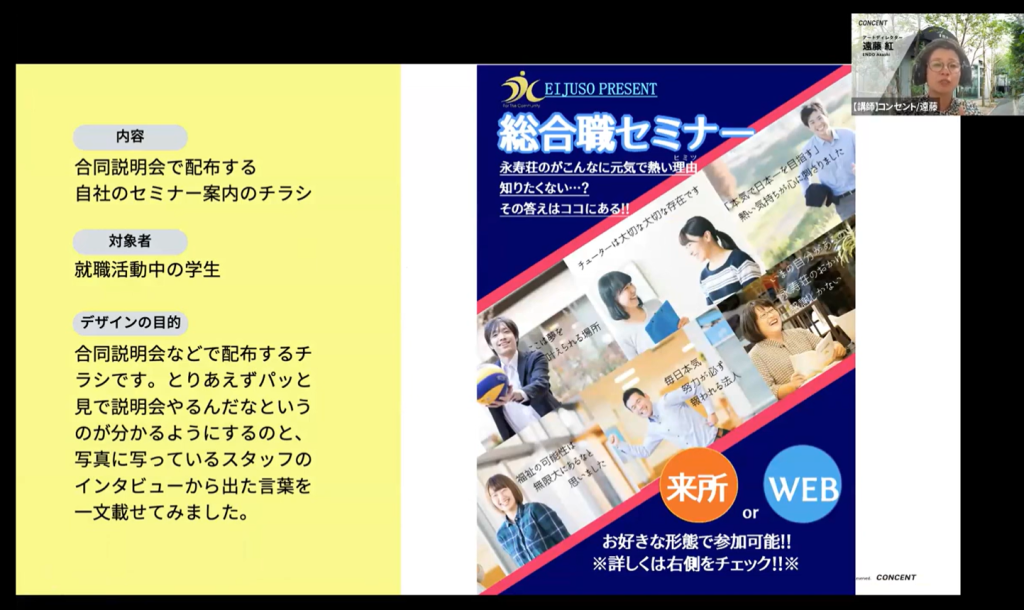

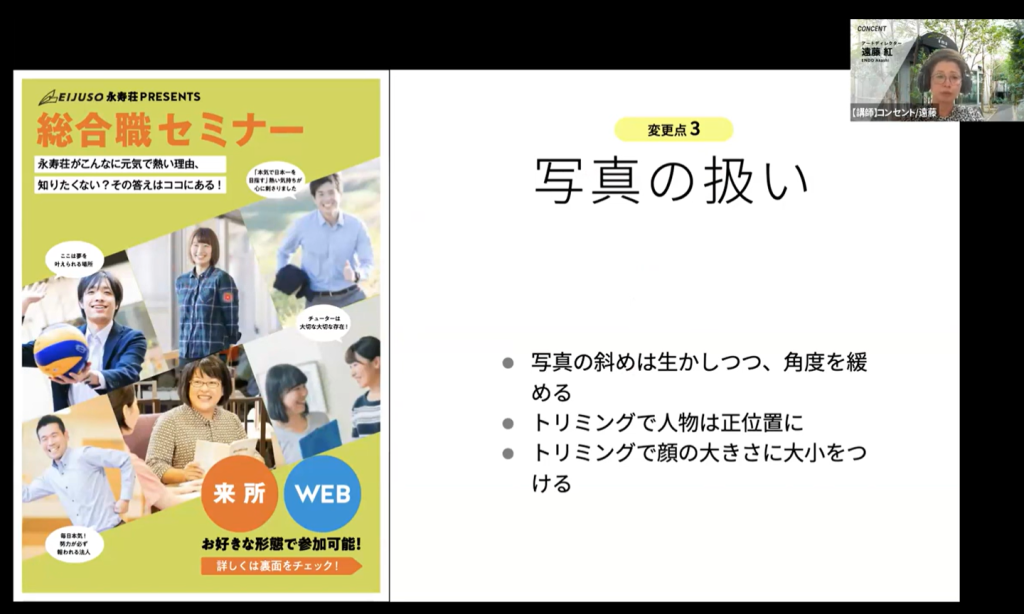

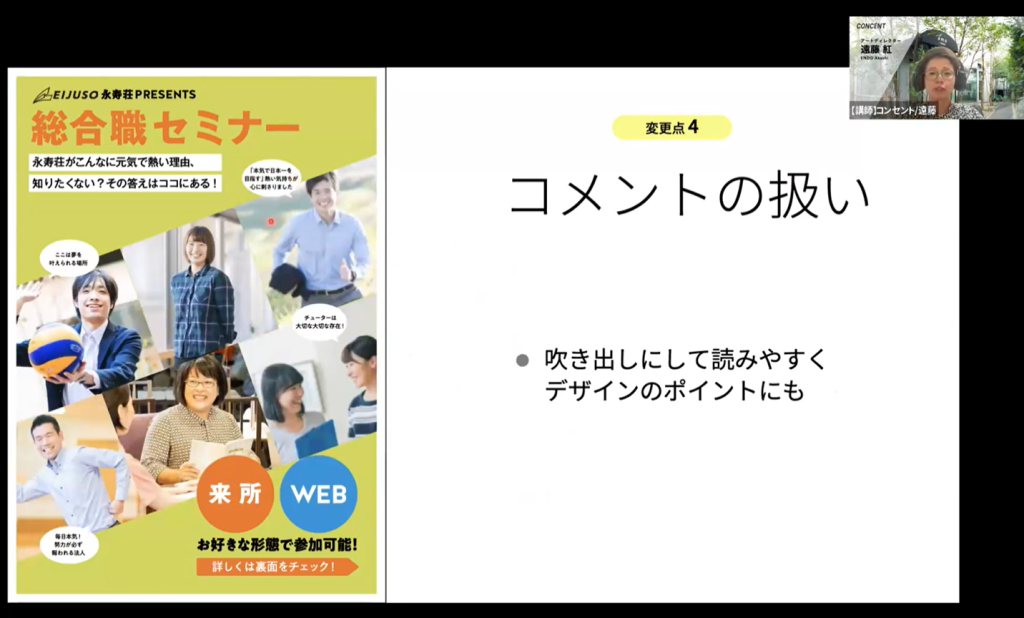

次に遠藤さんが添削したのは、就活生が集まる合同説明会で配布する自社セミナー案内のチラシです。

チラシを制作した社会福祉法人 永寿荘の広報部の方は、合同説明会で就活生はたくさんの資料をもらうため、インパクトに欠けることが悩みだと話しました。

セミナーのタイトルや、参加方法など伝えたいことの強弱やスペースの確保は充分に叶えられているチラシですよね。そのうえで、もう一歩「魅力的なデザイン」にするために、遠藤さんはコーポレートカラーの重要性を説きます。

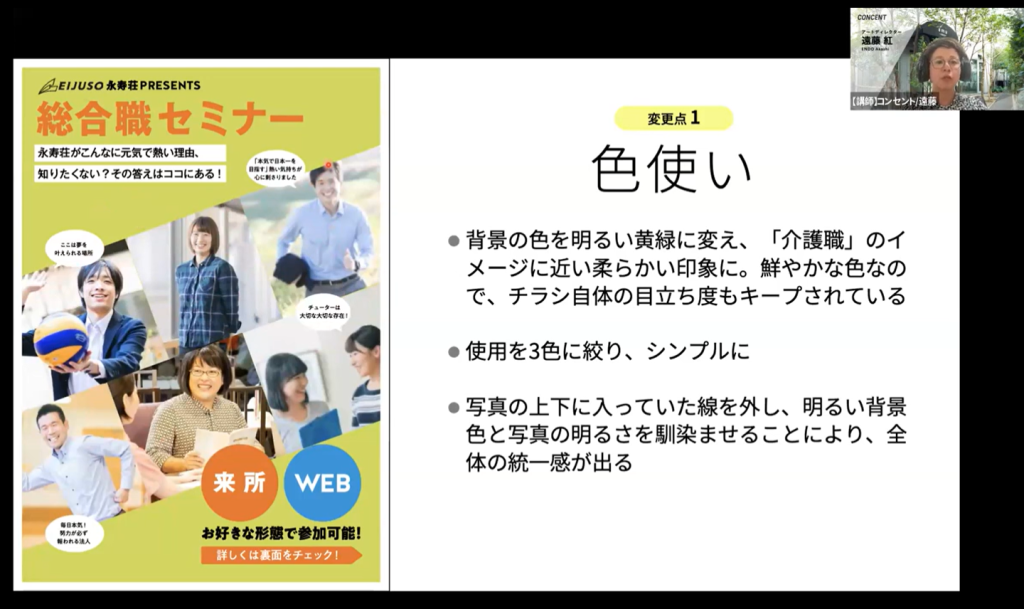

ポイント➅ 色は、業種や職種の印象、コーポレートカラーに合わせる

まず遠藤さんが着目したのは、全体の色使い。もとのネイビーはインパクトがありますが、少し暗い印象を与えてしまい、「介護職」というイメージとはかけ離れてしまいます。

色を選ぶときは、与えたい印象で検討してみたり、会社のキーカラーに合わせたりするのもおすすめです。

ポイント⑦ 色数は、3色程度がベスト

色は3色程度に抑えると、デザインにまとまりがでます。全体の印象を決めるメインカラー、メインカラーを補完するサブカラー、そして目立たせたいところに使うアクセントカラーに絞ります。

添削したチラシでは、黄緑色がメインカラー、オレンジをサブカラー、水色をアクセントカラーとしています。また、メインカラーは全体の6割程度、サブカラーは2割程度、アクセントカラーは1割程度と、配分への配慮も重要です。

ポイント⑧ クセの少ない書体を使う

デザインソフトにはさまざまな書体が事前に内蔵されていますが、遠藤さんは読みやすいゴシック体などの書体をおすすめしています。それは、クセのない書体を使うことで可読性がアップするからです。

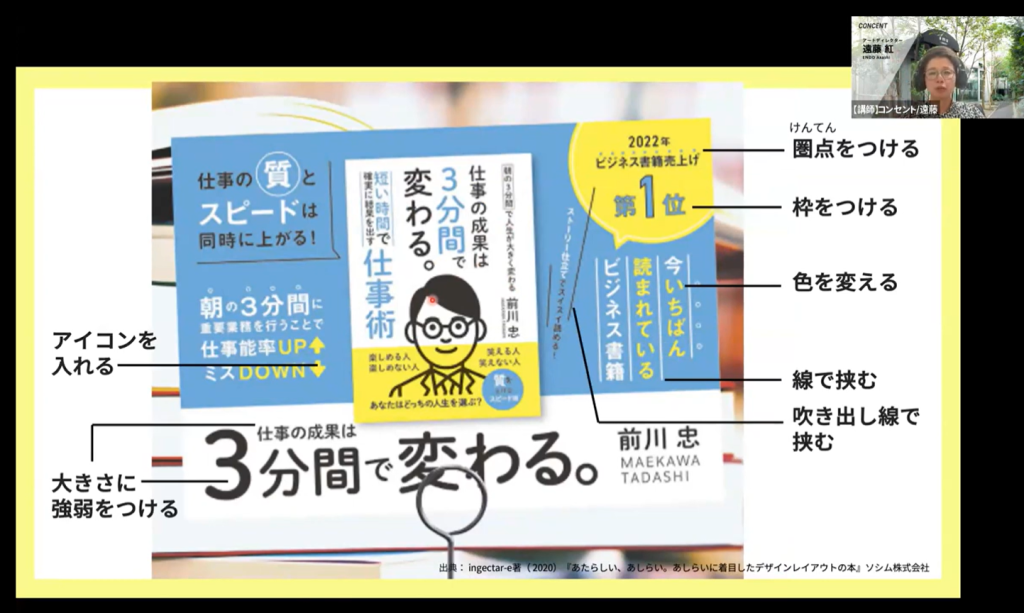

シンプルで物足りなさを感じる場合は、色を変える、線で挟むといったちょっとしたあしらいを加えることで、デザインに動きがでます。

ポイント⑨ 読み手に伝えたいことに合わせて、写真のトリミングを決める

もとのチラシと比較すると、写真の斜めの配置は生かしていますが、写真そのものの角度は人が正面の角度になっています。また、表情がわかる寄りの写真や、体全体・風景も写っている引きの写真があることでバリエーションが出ました。

このように寄りの写真は、“表情” に目がいくため、楽しんでいる様子や真剣に仕事に取り組む表情など、人物のイメージが伝わります。一方で引きの写真は背景が写り込むため、働く環境や働き方といった状況のイメージを伝えられる違いがあります。

ポイント⑩ 文字は「読めて」なんぼ!「読める」ことを第一優先に

文字の大きさは「読める」ことが第一。小さすぎたり、背景色と近いカラーを使ったりしていると読みづらさを感じさせてしまいます。

読み手に寄り添った文章・言葉は、読んでもらえるようにデザインしましょう。

ポイント⑪ 省スペースでも目立つあしらいをすることで、強調できる

もとのチラシでは写真に被っていた文字は、吹き出しにして読めるようにした遠藤さん。省スペースでも、このようなあしらいを施すことで、「読める」文字に変わります。

明日から実践できる、11のポイントをおさらい

最後に、これまで紹介した11のポイントを改めておさらいします。

<11のポイント>

ー編集編ー

① 『どんな人に』、『何を』、『なぜ伝えたいのか』を明確にする

② 紙面に入れる情報は適量に

③ 読み手に寄り添う見出しや文章を作る

ーデザイン編ー

④ デザインする前に、手書きのラフを描こう

⑤ 優先順位に沿って、使うスペースに差をつける

➅ 色は、業種や職種の印象、コーポレートカラーに合わせる

⑦ 色数は、3色程度がベスト

⑧ クセの少ない書体を使う

⑨ 読み手に伝えたいことに合わせて、写真のトリミングを決める

⑩ 文字は「読めて」なんぼ!「読める」ことを第一優先に

⑪ 省スペースでも目立つあしらいをすることで、強調できる

今回紹介したポイントをふまえて、自分たちのチラシやパンフレットを見直してみると、どのように感じるでしょうか。

細かなところにまで気を配ることで、読み手に伝えたいことが伝わるデザインになります。ぜひ、明日からのチラシ作りから実践してみてくださいね。

株式会社Blanketでは、介護・福祉事業者に特化した理念作り・採用・育成・定着支援サービス「KAIGO HR」を提供しており、求人・求職者双方に良い形での採用・人材育成・組織づくりのサポートを行っています。

ツール制作支援では、介護業界に精通したコンサルタントが貴社のニーズを丁寧にヒアリングし、チラシ・パンフレット・採用サイトなどの制作を専門チームと連携してご提供いたします。

KAIGO HRの詳細は、下記リンクをご覧ください。採用活動や人材育成に必要なツールの整備にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

【 介護福祉業界の採用PR講座 】

・求職者に魅力を届けよう!WHYとWHOを意識すると採用PRはうまくいく。

・SNSが介護の魅力を広げてくれる!フォロワー6万人超えの担当者が教える、Instagram運用術

・意外と簡単に始められるかも。インフルエンサーが推すショート動画活用術

この記事を書いた人

田邉 なつほ

ライター

新卒で建築業界の営業に従事し、ライターに転身。編集プロダクションで編集者も経験。現在は取材記事の執筆、メディア運営、コンテンツ制作に携わる。 介護士の母が楽しそうに働く姿を見て「介護の世界」に興味を持ち、Blanketでイベントレポートや取材記事などを担当。